漢字は、形と音と意味を持つ世界の文字の中でもユニークな文字。 漢字のルーツの古代文字は、古代人たちの死生観や自然観を豊かに今に伝えてくれます。

漢字の起源は、三千数百年前の中国の殷の時代に遡ります。殷王朝では帝王が、政を司るにあたって神さまに様々なことの是非を占いによって問うていました。その占卜(せんぼく)に用いた神託の文字を「甲骨文字」(こうこつもじ)といいます。占いに亀の甲羅を牛の方骨を用いたことから「亀甲獣骨文字」とも呼ばれます。また、神との質疑応答の記録の文字とされることから「神託文字」や「契文」ともいいます。

この「甲骨文字」とその後の「金文」(青銅器に鋳込まれたり、刻まれたりした文字)や「石文」(石などに刻まれた文字)など、古代の文字を総称して古代文字と呼んでいます。

古代中国「殷」の時代の文字を「甲骨文字」といいます。殷とは、紀元前1800年ごろから約二百数十年の間、黄河中流域に栄えたとされる王朝で、殷代の遺跡「殷墟」は世界文化遺産に指定されています。

殷王朝では、王が政をするにあたって、どんなことも"卜い(うらない)"によって神にその神意をといながらものごとを進めていました。

収穫のタイミングから隣村への出陣にいたるまで、ことごとく神さまにその吉凶を尋ねていました。この"卜い(うらない)"のために使用した特殊な文字を甲骨文字といいます。

腹甲や肩骨で行われたことから甲骨文字といいますが、卜いに使った文字なので、「卜辞」(ぼくじ)ということもあります。その他、神さまの意思をうけとったということで「契文」とか「神託文字」とも言われることもあります。 この甲骨文字は、今から100年余り昔の1899年に、中国河南省安陽市・小邨村、大司空村、武官村付近に位置する殷王朝の古代遺跡より発見されました。

甲骨文字の発見にまつわる有名なエピソードがあります。当時、大学総長の地位にあった王氏は、持病治療のために「龍骨」という薬を飲んでいましたが、これは、土中から出土した古代の動物の骨を砕いてつくった薬でした。1899年、王氏はこの薬に文字のようなものが刻まれていることを発見。驚喜した王氏は、その後甲骨片をたくさん収集したということです。

一方、王氏が収集した甲骨片を受け継いだ鉄雲という人によれば、1899年農民が掘り当てた甲骨片を骨董屋が買い取り、王氏がそれを求めたということです。

このエピソードの真相はともかく、鉄雲がまとめた甲骨文字の研究「鉄雲蔵亀」(てつうんぞうき)をもとに、古文字学者の孫詒譲(そんいじょう)が研究しました。これらをさきがけとする甲骨文字解読は、さらに、羅振玉(らしんぎょく)や王国維(おうこくい)らによって深められていきました。

甲骨文字解読の研究によって、中国最古の歴史「史記」では伝説とされ、その実在が疑問視されていた殷の王の系譜が史実であったとわかりました。こうして甲骨文字の発見は、殷の実在をめぐる論争にピリオドを打つ"世紀の大発見"ともなったそうです。

その後も、董作賓(とうさくひん)、陳夢家(ちんぼうか)、日本の林泰輔、島邦男、白川静といった研究者が活躍し、甲骨文字発見から100年余りの間に15万片もの甲骨が出土し、約4500文字が解読されています。甲骨文字の中には、現在とほとんど変わらない形も文字もあります。

日本を代表する文字学者、故白川静先生は、甲骨文字をはじめ古代文字の研究に多大な功績を残し、古代文字学の基礎を築きました。中国の博物館に展示されている文物の解説のあちこちにも"白川静"の名前が記されていますが、甲骨に彫られた文字(卜辞)が解明されるにつれ、おのずと古代の社会や生活、政治や軍事など、古代人の世界観がわかってきました。

白川先生によると、殷は神々の世界、宗教的なものが優位する神聖王朝で、朴辞からは殷王朝と諸氏族との間に既に神政的支配・被支配の関係が存在していたようです。当時は農耕社会で、農作の豊凶が生活を左右しました。農耕は自然に依存しているため、いつも天候に恵まれ豊作でありますようにと神霊に日々祈っていました。

そして、古代の人々にとって自然とは生命以上のもの、神であったといいます。古代人は森羅万象、あらゆるものに神の霊が宿っていると信じていました。そして、自然や自然現象の中に、霊的なものの存在を常に感じとったり見出したりして暮らしていたようです。穏やかな風が吹いたり、川が静かにせせらぐとき、それは神さまが和んでいるときと考えて喜んだり、雷鳴がとどろき、激しい雨が地面を叩きつけるとき、神が怒りをあらわにしているととらえたりしていました。

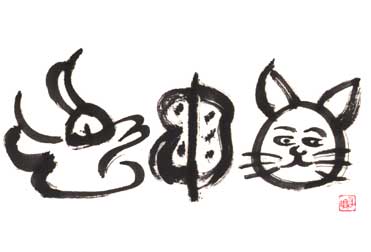

例えば「喜」という古代文字。この一文字からも、古代人の世界観が垣間見られます。「喜」は、「鼓」と「口」から成った文字だそうです。「鼓」は楽器の鼓で、「口」は、"クチ"ではなく"サイ"といって、祝祈をおさめる神器を象ったもの。そして「喜」は、"神に祈って、鼓を打ち鳴らし、神を楽しませること"を意味していたようです。いま、わたしたちが喜ぶといえば、それは自分のココロの状態をいいますが、あらゆるものに神さまの霊が宿っていると信じた古代人たちにとって、喜ぶとは神さまのココロだったというわけです。

〔甲骨文字に記されたうらない〕(以下、立命館大学落合淳思先生による『甲骨文字の読み方』より)

漢字は、その成り立ちから「象形」「指事」「会意」「形声」の4つに分類されます。

「象形文字」(しょうけいもじ) は、ものの形をそのまま象った文字。

「指事文字」(しじもじ) は、象形文字に点や線などの記号(指事記号)を加えて、特定の動作や状態を表現する文字。

「会意文字」(かいいもじ) の会意とは、複数の象形文字を組み合わせて状態や動作を表現する方法で、そのようにしてできた文字が会意文字。

「形声文字」(けいせいもじ) は、意味を表す部分と発音をあらわす部分で構成された文字。意味を表す部分が「意符」、発音を表す部分が「声符」という。

さらに、甲骨文字の発達過程で、「初文」(しょぶん・最初の文字の形)にはなかった部分が新たに加えられていることがあり、この部分を「繁文」(はんぶん)といいます。「繁文」には、初文に意符が追加されて形声文字になったものや、声符が加えられたものがたくさんあります。

また、複数の字形が置換された文字や、「仮借」(かしゃく)といって、ある意味を文字で表す際に、同じ初男運の別の文字で代用されたりしたものがあったり、甲骨文字の中には、殷代に使用されていたものの後代には伝わらなかった文字もあります。

今のところ、漢字のルーツといわれているのは甲骨文字です。

しかし、甲骨文字は、すでに現在の漢字と同じような構造を持っています。文字の発達の系譜を考えてみると、突然このように構造上も発達した文字が歴史上に登場するというのはちょっと不自然であ

太古の昔、言葉が初めて“まとったかたち”はどのようなものだったのでしょうか。

中国安徽省蚌埠市にある約7000年前の新石器時代の遺跡からは、風景や人々の生活などを表現した文字のような絵や記号がたくさん出土しています。専門家たちによると、当時の衣食住から、宗教、信仰まで示していて、漢字の起源ではないかという学者もいます。

ほかにも同じ新石器時代の遺跡で、陝西省西安市郊外にある半坡(ハンパオ)村の仰韶(ヤンシャオ)遺跡から、一定の形式を持った記号のようなものが刻まれた土器のかけらも出土しています。これは「陶片記号」(とうへんきごう)、「刻劃符号」(こっかくふごう)とよばれ、“漢字発生の母胎”とも称されています。

新石器時代の後、紀元前二千年ごろの黄河中流域には大規模な国家が出現し、都があった河南二里頭で「二里頭文化」が栄えました。都跡の遺跡から宮殿や青銅器工房などが発見されており、その規模などから、情報伝達のために既に文字が必要とされていたであろうと考えられているのですが、二里頭遺跡から文字は発見されていません。

現在のところ、発見されている「陶片記号」や「刻劃符号」と甲骨文字や現代の文字との発達の系譜は研究途上にあって、明らかにはされていません。現在の漢字との直接のつながりに関して多くのことが解明されている最古の文字が「甲骨文字」というわけです。

この甲骨文字は、その後いろいろな場所に伝わりながら、歴史と風土の中ですこしずつ形を変えていきました。青銅器(古銅器)をつくる技術が発達すると、青銅器の鋳型(いがた)に鋳込む(いこむ)文字が発達しました。

青銅器はもともと祖先の霊魂をまつる廟に安置し、祭礼の際に使用する礼器として大切にされていたとされます。この青銅器に鋳込まれた文字は、丸みを帯びているのが特徴で、「金文」(きんぶん)といいます。殷代の金文は、簡素で一文字からほんの数文字程度で、主として部族の記号的符号のようなものが多く、西周期になると銘文が長くなっています。

また、高さ50cmほどで天地が平らな円筒形の鼓状の「石鼓」(せっこ)というものに刻まれた独特の文字があり、中国最古の刻石といわれるこの文字を「石鼓文」(せっこぶん)といいます。更に、秦代には中国最初の統一国家がつくられ、初代皇帝「始皇帝」は権威を誇示する方策として文字を統一しました。

秦の始皇帝は、各地を巡幸し、記念に立石して文字を刻石しています。「嶧山刻石」(えきざんこくせき)や「泰山刻石」(たいざんこくせき)などが有名ですが、このような立石に刻まれた文字が「小篆」(「秦篆」ともいいます)です。

このような、漢字のルーツとされる甲骨文字から小篆期くらいまでの文字を総称して「古代文字」と呼んでいます。

人が明るく幸せに生きていくために必要な資質として、近年、「メタ認知」「注意制御機能」が注目されています。

「メタ認知」の“メタ”とは、“高次元”のという意味で、自分や置かれている状況をより高みから俯瞰、客観視することをいいます。人は自分を客観視することで、たとえ辛い状況にあっても、辛さを軽減させたり、自分の心を不自由にする思い込みに気づきいたりしやすくなるものです。

一方、「注意制御機能」とは、人が何かに注意を向ける際のコントロール機能のことです。明るい気持ちで過ごすために、いつもポジティブな面に注意を向けることが大切なのは言うまでもありませんが、意図的にそのようにしなければ、人の注意は自然とネガティブな面に向かいがちです。

山あり谷ありの人生、「メタ認知」「注意制御機能」を開発して明るく歩んでいきたいものです。

ところで、古代文字の作品は、お届けした方々がしばしば感想や喜びの声をお伝えくださったり、写真を送ってくださったりします。それらをありがたく拝見しいて気づくのは、古代文字には、現代の文字にはない“効能”があるということです。

古代文字には、同じ漢字でも今の文字にはないスピリチュアルな意味があることは何度もお伝えしてきましたが、それが、メタな視野を持つきっかけを与えてくれたり、意識を良い方向に向けてくれたり、「メタ認知」「注意制御機能」の開発に貢献しているようです。

実際、自分の名前の古代文字に宿るスピリチュアルな意味を知ると、自分自身への見方が刷新されたりします。人の名前というのは、通常は親の子供への願いが、その漢字に込められています。しかし、古代文字で名前を表すと、親の思いとは別の思いがけないスピリチュアルな使命感のような意味も見出せることがしばしばです。

例えば「明」は、窓と月の象形から成る文字で、窓から月光が入り込むことを意味しています。古代は、その場所は神を祀るところで、「明」には神明の意味があるそうです。

姓でも、吉濱、吉田、吉岡、吉川…など「吉」のつく苗字がたくさんあります。「吉」とは、祝詞を収めた祭儀の聖器に、鉾で重しのように蓋をして、祝詞の力を守っている象形文字です。

また、人は良い意味のある文字を眺めると、明るい気持ちになりますが、単に縁起が良い文字というだけでなく、その古代文字のスピリチュアルで本質的な意味を知ることで、さらに意識が良い方向に向かいます。文字には意味があり、人間とは知性ある生物、意味を求めずにはいられない存在だからでしょうか。

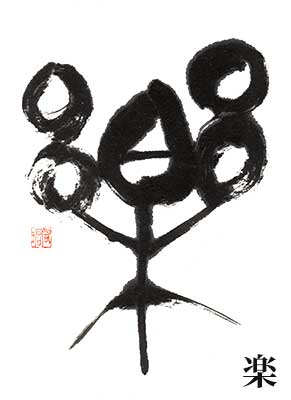

例えば、「楽」という漢字。白川静先生の『字統』によれば、その「楽」は、木の柄のある手鈴の象形文字で、この手鈴を振って、その音楽で神を楽しませることを示しているのだそうです。

このようなスピリチュアルな意味を信じるか否かは自由。興味深いのは、こうした思いがけない意味との出会い、超越的なメタの次元がもたらす新しい視野なのです。

世界には、エジプトのヒエログリフ(神聖文字)や、マヤの絵文字、アステカの絵文字、インディアンの絵文字、楔形文字、ヒッタイト象形文字やインダス文字、トンパ文字などなど、文字に先行する豊かな絵文字が見られます。

日本では独自の文字は発生していませんが、4世紀後半の弥生時代に漢字が伝わりました。白川静は、漢字が独特の力や呪術的な力を有していることを、その研究から明らかにしています。

象形文字、図象文字など、昔は使われていたけれど、今では使われなくなった文字、書体を古字と言いますが、ひとつひとつの文字や言葉、シンボルに宿る力は今も健在。風土や文化が違えども、各地に残る古字の多くは、幸運や魔よけなど守護を祈る吉祥のしるしとして用いられていました。

吉祥の護符やアミュレット(お守り)などは、その力は目には見えませんが、スピリチュアルなものを大切にする人々の暮らしのなかに今も大きな存在感を持っています。