「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠めに 八重垣造る その八重垣を」

素戔嗚尊(スサノオノミコト)が稲田姫命を妻としてめとった喜びの歌。

日本で初めての和歌と言われています。

その昔、高天原から出雲の斐の川上に降り立った素盞嗚尊は、八岐大蛇から稲田姫の命を救うため、"佐久佐女の森"の大杉を中心に「八重垣」を造って、稲田姫を隠しました。

そして、八岐大蛇を退治した素戔嗚尊は、稲田姫の両親から結婚の許しを得て夫婦となり、この地を夫婦の宮居(八重垣の宮)としました。

こうして結ばれた"天つ神"素盞嗚尊と"地つ神"稲田姫命は、縁結びの道をひらいたということで、出雲の縁結びの大親神様と慕われています。

この二柱を主祭神とした八重垣神社は、古来より、神の国出雲の縁結びの名社とされてきました。

八重垣神社(島根県松江市)

八重垣神社にある歌碑

「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」

八重垣神社の「奥の院」の大杉

素戔嗚尊が、ご両親の許可を正式に得て稲田姫を妻としてめとったことから、八重垣の宮が作られたこの地が、古代結婚式発祥の地とされています。

古代文字(甲骨文字)「雲」

甲骨文字の「雲」は、自然神的な霊格をもつものとされていたようです。

「雲」のもともとの文字は「云」(ウン)。「雲」は「云」を声符とし、のちに「雨」が加えられた文字。「云」は、雲の中に頭を隠して、竜が巻いた尾を見せる形で、雲中には竜がいると考えられていました。

出雲は地勢的に、雲に覆われることが多い土地。

稲田姫を八岐大蛇から隠すためには好都合な雲でもあったことでしょう。

出雲では、婚礼の日の曇り空は祝福の吉兆とされているそうです。

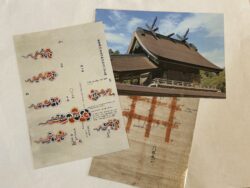

下の写真は、出雲大社の絵葉書で、左の雲の図は、大社御本殿の天井の「八雲之図」

出雲大社の絵葉書

情報源

八重垣神社公式サイト

白川静『字統』