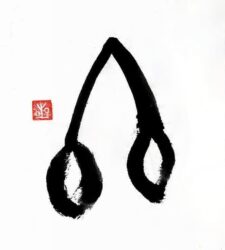

甲骨文字の「冬」

さくらんぼみたいで可愛い文字ですが、『字統』では、「糸の結び終わりの形」を象った文字、

糸の末端を結んで終結の意とするもので、季節の終結する時期をいうとあります。

今日は2024年12月21日、「冬至」(英 the winter solstice, midwinter)1年で最も昼間の日照時間が短い日です。

太陽の恵みが一番弱まるこの日を境に、再び力が甦ってくることから、「太陽が生まれ変わる日」ととらえ、古くから世界各地で様々な祭儀や行事で「冬至」をお祝いしています。

日本では、「冬至」の別名を「一陽来復」(いちようらいふく)とも言い、良くないことの終わりの後に幸運に向かうことを願い、寒い冬の終わりと暖かい春の訪れや豊かな新年を祈願し感謝するという意味があります。

「一陽来復」は、中国の古い書物『易経』に由来する言葉ですが、縁起を担いであえて「来福」とするところも多いようで、日本各地の神社でこの日「一陽来復(来福)御守」を授けていただけます。

日本には、季節の流れの中で、決まった日に邪気を祓い、神仏とご先祖様に1年を通して祈願・感謝・慰霊する「年中行事」があります。

「年中行事」は、現代の「太陽暦」(グレゴリオ暦)のカレンダーとは異なり、季節の流れに沿った暦「四季・二十四節気・七十二候」と密接につながっています。

「四季・二十四節気・七十二候」の「四季」は、1年を4等分したものですが、「二十四節気」(にじゅうしせっき)とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを15日ごと6つの気に分けたものです。

今でも立春、春分、夏至など、季節を表す言葉として用いられており、「冬至」はその中の一つです。

また、「七十二候」(しちじゅうにこう)とは、「二十四節気」の6つの気(約15日)をさらに約5日ごとに初候、二候、三候と3等分し、1年を72等分したもので、これは動植物の行動や気象の変化を表すもの。そのほか「雑節」というのがあり、これは、例えば「八十八夜」といえば立春から88日目を示すように、具体的に日にちを示す日本独特の言葉です。

(情報源 『日本のしきたりが丸ごとわかる本』, 2024,(株)晋遊舎、および「国営明石海峡公園 神戸地区あいな里山公園公式サイト」https://kobe-kaikyopark.jp/24s74k)

「二十四節気」の「冬至」の「年中行事」と言えば、「柚子湯」。

冬至の日、柚子湯に入ると風邪をひかずに冬を越せると言われています。もともとは「一陽来復」、運を呼びこむ前に厄払いするための禊(みそぎ)だと考えられています。端午の節句の菖蒲湯と同様で、冬が旬の柚子は香りが強く、強い香りのもとには邪気がおこらないという考えや、実るまでに長い年月がかかる柚子にあやかり、長年の苦労が実りますようにとの願いも込められているといいます。

また、「冬至」の日には、「ん」の付くものを食べると運がつく(運盛り)とも言われています。

「冬至の七種」(とうじのななくさ)と呼ばれるのが、次の7つです。

南瓜(なんきん)=かぼちゃ

蓮根(れんこん)

人参(にんじん)

銀杏(ぎんなん)

金柑(きんかん)

寒天(かんてん)

饂飩(うんどん)=うどん

(情報源 山梨県厚生連公式サイト)

このように、日本の伝統文化や行事などには、美しく豊かなものごとがたくさんあります。

伝統文化や行事などのルーツをたどると、生存戦略というだけではない「森羅万象」や「季節性」「時」とつながる日本の「スピリチュアリティ」や美しく繊細な感性にも出逢います。

思うに、美しさというものには根拠があります。

ルーツのそのまたルーツを辿って行くと、多分、日本という固有性をひっそりと開花させる、さらに深淵で普遍的な美しい何かを垣間みれるのではないかと思います。こんなことを考えつつ、ワクワクしながら、日本の古い文化や物事を大切に思っています。

ただ、日本の年中行事など、季節の暦やスピリチュアルな意味と結びついているものは、その意味に注目すればするほど、その価値を享受することに縛られてしまいがちです。

季節の暦とつながり、1年を通して次々に訪れる年中行事は、太陽暦で暮らす現代の生活には機能しないことが多いでしょうし、一つ一つ実践するなんて、それこそヘトヘトになってしまいます。

ですが、人間も自然の循環の中に存在する生き物の宿命を持っていますから、季節の暦は、太陽暦の中で忘れがちになる「ヒト」であることをケアする大切さも忘れずにいさせてくれると思います。

文化に取り込まれずに、文化の価値を味わい、その美しさのルーツから深淵で神聖な何かに触れる…

メタな思考で、歴史ある文化とのかかわりを健やかに保っていきたいものです。

昨日、「冬至」という言葉をきいて、久しぶりに季節の暦を思い起こし、この記事を書こうと思い立ちました。

写真を入れたくなったので、今年は初めて冬至に氏神様のところにお詣りに行き「一陽来福守」をいただいてきてきました。

そして、帰りに柚子を買ってきました。

冬至を忘れていたからといって、運気が下がるわけでもなく、冬至に柚子湯に入らなかったからといって「運盛り」ができないわけではないはずですが、嬉しかったです。

高知県産の無農薬のゆず。

美味しそうなので、お風呂に入れるより、柚子ジャムを作ろうか迷いながら撮影しました。

この写真の柚子、明日、たぶんジャムになるかな…👍

四谷須賀神社の「一陽来福守」

冬至にお授けくださる御守りです。

高知県産 ゆず