古代文字「星」

「生」を声符とする形声字。『説文解字』には、「萬物の精、上りて列星と為る」とあるそうです。もと玉の光の星々たるをいう。甲骨文字の字形の中に、「晶」を星の字に用い、ときに生声を加えているものがある。星象の名は、歳星(木星)の知識とともに西方の天文学によってもたらされたもので、古くは先生の術に用いられた。のちテキゾク氏が二十八星の号をつかさどったが、先生の術はその後も久しく行われ、多く祥瑞に関するものとして正史に記録されている。『字統』より。

前にも書いた文字ですが、今日は七夕なのでやっぱり「星」

7月は「文月」と言いますが、その名の由来は、短冊に詩歌を認めた書(文)の上達を祈る七夕行事に由来すると言われています。7月7日の午前1時ごろには天頂付近に主要な星が昇り、天の川、牽牛星(けんぎゅうせい)、織女星(しょくじょせい)が見頃になるようです。(晋遊舎刊『日本のしきたりが丸ごとわかる本』p.70より)

そういえば、昨年、バスツアーで訪れた茨城県日立市の「大甕神社」。

皇紀元年(紀元前六六〇年)創祀と伝えられる大変古い神社で、一帯がカンブリア紀の地層、宿魂石があることでも知られています。

Blogで一度紹介したことがありましたが、この神社に祀られている主神は「武葉槌命」(たけはつちのみこと)。地主神は「甕星香々背男」(みかぼしかがせお)。

女性の神さまの「武葉槌命」が織物の神様であったこと、男性の神さま「甕星香々背男」が星の神様と呼ばれていたことから、「武葉槌命」と「甕星香々背男」が、七夕様の織姫様と彦星の物語のモデルでは!?といわれていて、「大甕神社」では毎年七夕祭が行われているそうです。

「大甕神社」を訪れた時、御神職が神社の御由緒や、この神社が新海誠のアニメ「君の名は」のスピンオフ小説にも登場することも教えてくださいました。(すみません、スピンオフ小説読んでませんが、「君の名は」の主人公の一人、三葉(みつは)の両親が出会う場所がこの神社という設定らしいです。)

大甕神社の社殿の屋根にお星さま⭐️

大甕神社の社殿の屋根にお星さま⭐️

甕星香々背男が封じ込められたといわれる宿魂石(神社全体を宿魂石というらしいですが、この岩を登り切ったところに甕星香々背男を祀るお社がありました。)

甕星香々背男が封じ込められたといわれる宿魂石(神社全体を宿魂石というらしいですが、この岩を登り切ったところに甕星香々背男を祀るお社がありました。)

ところで、星の神さま甕星香々背男はとてもヤンチャな神様で、やりたい放題だったところ、女性の神様、武葉槌命に怒られておとなしくなったと伝えられています。スサノオノミコトを思い起こさせる大好きな神様💓です。

星の神様、もう宿魂石から出て、毎日キラキラ織物の神様と仲良くお暮らしになりますように✨🙏✨

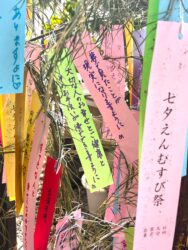

出雲大社の東京分祠でも、今日は午後七時から「えんむすび祭🎋」

仕事で、祭儀には参加できなくて残念だなと思っていたら、えんむすび祭の短冊をいただけると知って、今日はお昼休みにちょこっとメトロで六本木に行き、短冊に願いを書いて社殿の前の笹にかけてきました✨

意外に近いので、職場から出かけて、短冊書いてお祈りして、ちょっと佇んで、また戻って再び職場のPCの前に座るまでちょうど1h✨

短冊2つにお願いごと✨

それから神恩感謝と世界平和の祈願の短冊も重ねてきました✨

やっぱり家でもおんなじお願い事✨

何十年ぶりか…スーパーで笹を見つけて、最後に残っていたバラ🌹と一緒に買って来ました。

小学生の頃以来、お子ちゃまみたい…だけど、やっぱり嬉しいです。

牽牛星と織女星の逢瀬を願う七夕🎋

星の神様と織物の神様、出雲の縁結びの神様のこと思いつつ、

短冊の願い、叶いますように✨🙏✨

神さま方の願いも叶いますように✨🙏✨

それから、書も上達しますように✨🙏✨

今日はお夜食

十割蕎麦で、冷やしとろろ蕎麦にしてみました

おつかれさまでした。

今日もありがとう😘✨