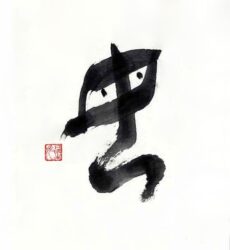

古代文字「母」

古代文字「母」

両方の乳を垂れている女の象形。

女の字形に、両乳を加えた形。

『字統』より

母はすでに他界していますが、私が子供の頃、母は内職で「伊賀くみひも」を組んで(=編んで)いました。

伊賀のくみひもは、とても美しい手組み紐です。

絹糸を主に、金銀糸などを組み糸に、伝統的な組台で組まれるのが特徴で、昭和51年には通産大臣の伝統的工芸品に指定されています。

歴史的には、「伊賀くみひも」の技術は、奈良時代、仏教伝来とともに大陸から伝えられ、経典や袈裟などに用いられていたそうです。奈良の正倉院に残された楽器には、古代紐が飾り付けられています。その後平安時代には、王朝貴族の装束に用いられて芸術性が追求されていったということです。

組台にはいくつかの種類がありますが、母が編んでいたのは、高度な技術を必要とする「高台」で、いわゆる高級組紐です。

高台による高級組紐の全国生産の大半を伊賀の組紐が占めていました。

「高台」とは、組み手が畳半畳くらいある台の上に乗って組む、組台としては最も大きいもので、建具屋さんが作る木製の組台です。

絹糸を巻きつけた50個から70個近い丸い木製の「糸玉」を左右上下に巧みにあやつっていきます。絹糸を組み、1mくらいの長さの竹ヘラでトントンと打ち込み、糸玉がカタカタと静かにぶつかり合います。

組み進めるたびに、高台の左右二段づつの糸掛の枠(コマ)を、ガッチャンと前後に入れ替えます。

母は、家事以外のほとんどの時間を高台に上って、黙々と丁寧にこの同じ動きを繰り返していました。1日中、組紐を組む音だけが静かに部屋の中に響き続けます。

長年使い込んだ母の竹ヘラは、飴色で艶々になっていました。

子供時代の私は、高台の傍ら、糸玉が飛んでこないギリギリのところに座って、ままごと遊びをしたり絵本を開いたりしながら、黙々と働く”母の音”に包まれていました。

旋律も何のメロディもなかったけれど、私にはモーツァルトも何も要りませんでした。

会話がなくても、同じ空間に自分を見守ってくれる人が居て、何かしている気配がある穏やかさ。これが、子供時代に育まれた私の幸せの定義。

先日は母の誕生日、手作りコロッケと糸玉を思い出しながら、亡き母に感謝して過ごしました🎂

「たらちねの母の糸玉カタカタと モーツァルトはいらない夕べ」(Hoshi no Hikari)

伊勢湾

伊勢湾

母の組紐が見つからないので、写真が撮れませんでした。

いつかUploadできるまで、母と散歩した近所の浜辺…

(参考 伊賀くみひもセンター公式サイト http://www.kumihimo.or.jp/index.html)