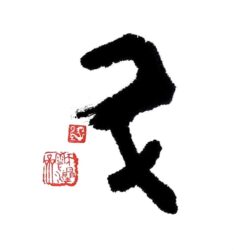

古代文字「斗」

柄のあるひしゃくの象形文字。北斗星は、その形が斗の器形に似ているところから、その名を得ている。(『字統』より)

シャモジ・杓文字の「杓」が、大熊座の一部である北斗七星の柄の3つの星の部分を指し示す文字だったというのは、少し前のBlog、No.175でお伝えしました。

それが印象深かったせいか、昨晩「ライトアニメ」で、宇宙のこと妄想!?して休んだせいか、北斗七星の夢を見ました。

古代は、空の星座が北極星を中心に回転することから、北極星は最も高貴な星とされていたそうです。この北極星と「北斗七星」のかかわりがまたステキです。

AIで「北斗七星」のことを調べてみると、さまざまな角度からの意味の説明が示されますが、その一つに「古代の信仰」として次のような説明が出てきます。

「北斗七星は、北極星の神に願いを伝える役目があると考えられていました。北斗七星に祈ることで、北極星の神に願いを届けてもらうと考えられていたようです。」

やっぱりシャモジってすごいんだな。。。

ライトアニメ化する妄想、宇宙の愛と冒険の物語!?に登場するシャモジのキャラがこれで決まり…

シャモジに願いを届けてもらいます…

いつも感謝して幸せに生きられますように🙏

大切な存在の幸せを手伝えますように🙏

ところで、漢字の起源と言われる甲骨文字は、神への質疑応答を示す占いの神託文字。

こんな古代世界を思い起こすと、文字をはじめとする神事的な神への呼びかけへの応答を、何らかの兆しを象徴として受けとめるなかに形作られてきた思想的な基盤と文明以前のさまざまなものの結びつきが感じられます。自然やその諸現象と天空の星の配置とのかかわりに見出されてきた法則性あるものごとも含めた世界観は、暦や占いなど、現代社会にも普通に受け継がれている部分はあるのだなと思います。

姿・形 |

方角 |

四季 |

色 |

気 |

|

青龍 |

長い舌を出した龍の姿 |

東 |

春 |

緑(青) |

木 |

朱雀 |

鳳凰のような鳥の姿 |

南 |

夏 |

赤(朱) |

火 |

白虎 |

細長い白い虎の姿 |

西 |

秋 |

白 |

金 |

玄武 |

亀に蛇が巻き付いた姿 |

北 |

冬 |

黒 |

水 |

天空の星座は北極星を中心に回転するため、古くから北極星は北辰と呼ばれ最も高貴な星として信仰されていました。北辰を神道の天御中主大神(あめのみなかぬしのかみ)や仏教の妙見菩薩とする信仰もあり、北斗七星も北辰に従う星として信仰の対象とされていたそうです。

今年のお正月に参加した新年会、水天宮前の中華屋さんだったので、久しぶりに「水天宮」にお参りもしてきました。その時授けていただいた八角形の形をした「四神絵馬」。

表には、青龍・朱雀・白虎・玄武が、裏には北極星と北斗七星が描かれています。四神のことをちょっと調べてみて、「水天宮」が天御中主大神をお祀りする神社だったことを思い出しました。

そして、「水天宮」に四神と北極星・北斗七星を描いた絵馬がある理由もわかって、面白かったです。

情報源

水天宮の公式サイト「みすず」

https://misuzuweb.blogspot.com/2019/03/blog-post.html)

コトバンク掲載の、改訂新版世界大百科事典「四神」(しじん)

https://kotobank.jp/word/

「四神絵馬」(玄武、龍、鳳凰、白虎)

四神絵馬の裏面には北極星と北斗七星

神社の境内ではなく、部屋に飾るようにということでした。

今日のおやつ

職場の近所の成城石井に置いてある低糖質パン✨(チョコレート味です)

小麦ブラン(外皮)を使っていて、乳酸菌入り✨

おつかれさまでした。

今日もありがとう😘✨

おやすみなさい〜〜🫶