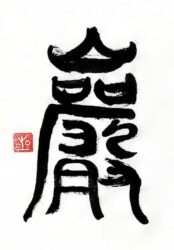

古代文字「巌」

白川文字学によれば、「巌」は、「嚴」(げん)を声符とする形声字。

後漢代の字書『説文解字』には、「岸なり」とあり、崖の嶮峻なるところをいう。

「嚴」は屋上に祝禱の器を列し、その下で鬯酒(ちょうしゅ)を酌んで清め祀る意の字であるから、「巌」も山上のそのような磐場(いわば)の祀所をいう語であったかも知れない。

と説かれています。

(鬯酒とは、鬱金草で香をつけた祭祀に用いるお酒のことらしい。磐場の磐は、岩石のこと。)

「わが君は千代に八千代に 細れ石の巌となりて 苔のむすまで」

(古今和歌集・巻第七 賀歌の巻頭・よみ人知らず)

明治神宮ミュージアムで「明治天皇と宮中の文化」展を見てきました。

女官たちが書き残した和歌がとても美しかったです。

そこで手にした何かのチラシを開いたら、この歌が目に飛び込んできました。

なんて素晴らしい歌だろうと思いました。

よみ人知らずですが、よみ人の豊かな言葉の奥深さ、美しい品格を感じて、これがたった三十一文字(みそひともじ)とは信じられず、思わず文字数を数えてしまいました。

ちなみに、一般的には「和歌」は近世までの貴族などの歌。

一方、「短歌」は近世以降の歌をいうことが多いようですが(学術的には異なる諸説あり)、いずれも三十一文字で詠まれています。

和歌が好きなので、自分でも見様見真似で短歌を詠んだりしていますが、自分の短歌と比べたら「わが君は千代に八千代に…」は異質異次元の重厚さ!!

なので、この歌がとても長い長い言葉の連なりとしか思えなかったのです。

これはヤバいな…と感じました。

こんな歌の前で私の日頃の短歌なんて、まるでインスタントラーメンのようです。

帰宅して、早速この「わが君は千代に八千代に…」について調べてみましたら、

これは、なんと!!!

日本の国家「君が代」の元になっていた歌でした!!!

歌の意味は、「わが君のお年は千代、八千代にまで続いていただきたい。一握りの小石が少しずつ大きくなり、大きな岩になり、それに苔が生える時までも」

東京都神社庁公式サイトによれば、「さざれ石」(細石)の学名は「石灰質角礫石(せっかいしつかくれきがん)」。長い時間をかけて石灰岩中の炭酸塩鉱物が雨水に溶け出し、それがコンクリート状になり多くの角礫を結合することで形成され、さらに小さな石が集まって繋がって巨岩になる。それが「さざれ石の巌となりて」だそうです。

その後、中世には第一句「わが君」が「君が代は」となり、現行の国歌の歌詞と同じになっています。

恥ずかしいことに、このことを今日まで知りませんでしたが、日本の国家はこんなにも素敵な歌だったのですね。

私は、国粋に傾倒しているわけでも、思想的に左に傾いているわけでもありませんが、どんなものであれ、普遍的で根源的な何かを思わせるような由来を持ち、固有の意味や編年の価値を放っている美しいものが大好きです。

日本の古い歌は本当に美しいと感じます。

日本の古い歌といえば、現存する日本最古の歌集「万葉集」が奈良時代に作られ、約4500首収められています。

その後、平安時代に作られた日本最古の勅撰和歌集が「古今和歌集」で、約1100首の和歌が収められています。勅撰和歌集とは天皇や上皇の命令によって編集された和歌集のことで、「古今和歌集」は醍醐天皇の命令で紀貫之(きのつらゆき)らが編集しています。

そして13世紀はじめ鎌倉時代に後鳥羽上皇の命令で藤原定家(ふじわらのさだいえ)らが編集した勅撰和歌集が「新古今和歌集」です。ここには約2000首が編集されています。

これら3つが日本の和歌史に燦然と輝いています。

全部読んだことはないですが、今も時々ふれるこれらの三十一文字に込められた言葉は、言葉以上のもの。

きらきらした息吹が感じられ、読み手に力を与えてくれます。

書道で古筆(こふで)といえば、「古今和歌集・関戸本」(関戸家伝来)です。

書道では、カナのお稽古で、古筆の名筆として関戸本の臨書をします。

よみ人しらずの美しい一首一首を味わう手段としてまた臨書してみようかなと思いました。

ところで、まるでインスタントラーメンのような私の短歌ですが…、

インスタントラーメンは、読み手に力を与えるというより、時々なら共感してもらえるかも…というところでしょうか。

ですが、そういうのがあっても邪魔にはならない…。

手軽なラーメンがあったら、自分でも作れるかもと、人々に勇気も与えられるかも。

ということで、性懲りも無く、これからも色々な種類のインスタントラーメン出そうと思います。

手軽に、温まって美味しくて!?

実はけっこうテクノロジーでできてます👏

明治神宮内にある

明治神宮ミュージアムの企画展

「明治天皇と宮中の文化」

「明治天皇と宮中の文化」は令和6年12月21日から令和7年3月9日まで開催。

開館は午前10時から午後4時30分まで。木曜定休。ただし、1月2日は開館。

常設展示と企画展示が鑑賞できる。