12月31日は「年越しの大祓」(としこしのおおはらえ・おおはらい)

「大祓」とは、日本の伝統的な「年中行事」のひとつ。

「年中行事」は、現代の「太陽暦」とは異なり、季節の流れに沿った暦「四季・二十四節気・七十二候」(しき・にじゅうしせっき・しちじゅうにこう)と密接につながっています。(→cf. Blog No.17)

「大祓」について、東京神宮館が毎年発行している高島易断所本部編纂『2025令和7年神宮館家庭暦』には次のように説明があります。

「大祓は六月三十日と十二月三十一日に、各産土神(うぶすな)の社前で執行します。その日、氏子はかねて配布を受けた紙片の形代(かたしろ)で身のけがれを祓い、その形代を産土神の神社に持参します。社前につくられてある茅(ちがや)の輪をくぐって参詣し、持参の形代を納めると、神官はその形代を集めて祓いの神事を行います。これを大祓(おおはらい)といいます。」

近所の氏神様、須賀神社(四谷)の公式サイトでは、

「「大祓」とは日常の生活で、知らず知らずのうちに犯したであろう罪や過ち、心身の穢を祓い清めるための神事をいいます。 罪や汚れをお祓いによって清め、神様の御心にかなう清く明るく正しい生活を続けようというのが日本人の伝統信仰であり、大祓の意義なのです」と、大祓の意義がわかりやすく説明されています。

須賀神社では毎年2回、6月と12月の末日に「大祓」が行われています。

6月の大祓を「夏越しの大祓」(なごしのおおはらえ)、12月の大祓を「年越しの大祓」といいます。

先日、冬至に参詣に行ったら、「大祓」の神事のための「形代」(撫物ともいい、紙を人の形に切り抜いたもの)をいただきました。

せっかくなので、説明書きにある通りに、形代に自分の名前と年齢を書き、息を吹きかけて自分の罪汚れを移して⁉︎

大晦日の神事でお祓いしていただくために、初穂料を添えて氏神様に届けに行ってきました。

やはり、こうした年中行事は、やった人だけが汚れを祓え、やらなかった人は祓えないということはないのでしょうが、効果の有無ではなく、より良いことを願う機会にあずかれるのは、たまにはありがたいものだなと感じました。

私の実家では、父がことあるごとに神主の真似事をして、大晦日には家族を榊と神水とで「洗い給へ、祓え給へ、清め給へ…」と清めてくれました。神主でもない父が、正しいかどうかちょっとあやしい祝詞を唱えて、それでお祓いになったのかどうかは別として、田舎の我が家にとっての年越しの大事な家族儀礼!?、家族の文化となっていました。

さて、ここで、罪穢れを祓うというときの「祓」の字源を調べてみると、とても興味深いことに気づきます。

それは、人々の意識の進化です。

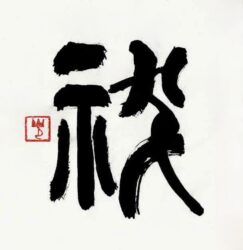

古代文字「祓」

『字統』では、古代文字の「祓」は、「犮」(ふつ)を声符とする形声字で、「犮」を犬を犠牲にして殺す形で、「祓」の初文。それによって邪悪を祓うもので、祓禳(ふつじょう)のことをいう、とあります。

祓禳とは、災いを祓うことをいいます。

現代の神事としての「お祓い」は清浄で神聖、厳かなイメージですが、「祓」という文字のルーツから見る原始古代の儀礼としての「お祓い」、こうした「犠牲」は、今ではありえないものです。

いずれ、別途Blogで紹介したいと思いますが、「美」という文字のルーツも犠牲の動物を示します。

「美」は、肥えた羊を正面から見た象形です。肥えた羊は、良いもので、神に捧げるに値するものとされました。それが「美」という文字のルーツ。

古代世界は、人を犠牲にすることさえありました。

人間や超越的な次元の存在をどう理解し、またそれらのかかわりをどう捉えるか、人間以外の生き物とのかかわりなどに注目してみると、さまざまなものの見方、考え方、価値観が歴史の中で大きく変わってきています。

それも、より良く変わっています。

しばしば、人は、原始・古代の世界は、人と自然が共生する平和なイメージだったとの幻想を抱きがちで、世界は悪くなっているという思考のパターンに陥りがちですが、「この世界はより良くなっている」ことは、Blog No.13で少し紹介した在野の研究者、吉濱ツトム先生のご著書などを読むとわかりやすく解説されています。

吉濱先生の『アセンションか滅亡か!? 分裂する未来の選び方』によれば、

科学技術も文明の力もない過酷な自然の真っ只中に、無防備な姿で人間が放り出されたような世界で、身の安全の確保と生存のために「殺すか殺されるかの超絶サバイバルの世界。」、「人類史は基本的に「飢餓、殺し合い、感染症」の連続でした。」、「母なる地球というけれど、・・・異常な暑さ、異常な寒さ、大災害など、過酷な環境のオンパレード。もう虐待レベルです。・・・洪水、火災、大地震、灼熱、極寒、ポールシフト(磁極の逆転)、飢餓、感染症、毒のある植物、毒虫。これが地球です。」

私は環境学の研究者ですが、吉濱先生が言っておられることは、確かに科学的にも正しいと思います。

問題は、目の前に科学的なエビデンスがあるにもかかわらず、大きな思い込みで世界を見てしまうことではないかと感じます。

思い込みのカラクリを、いつも見事にときほどいてくれるのが、吉濱先生の著作です。

こんな過酷な地球環境の中で、人は自己防衛してサバイバルするために、常に脅威=否定的な事柄に注意を向けるという状態が何万年も続きました。これが、現在まで引き継がれている注意制御機能の暴走の遺伝子問題の根っこ。

さらに、さまざまな認知バイアスを吸収しながら、過去を美化し、世界は悪くなっていくという認識を持つに至るカラクリは、また少しづつ吉濱セオリーから学びながら、伝えていく予定です。

確かに、甲骨文字が刻まれた亀の甲羅や牛の肩骨の卜辞片に残された、占いの内容は、大抵は農業と天候のことや、戦いのことなどサバイバルするためのことが中心です。

文字の起源は、古代の暮らしを知るツールのひとつになるのですね。

しかし、古代文字のルーツには過酷な暮らしの中でも、100%サバイバルだけではなく、より自由により良く生きていくための萌芽もあり、非物質次元があたりまえだった古代人のメタな視野は、現代を違った角度で見るヒントもたくさん与えてくれます。

12月31日、「年越しの大祓」、

私の中の間違ったものの見方など。不要なものをごっそり祓いたいと思います。

吉濱ツトム著,『アセンションか滅亡か!? 分裂する未来の選び方』, 徳間書店,2024

衝撃的な1冊、2024年度のMy Bestです。