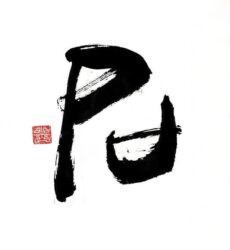

甲骨文字「石」

「厂」(かん)と「口」(さい)とからなる文字。

「厂」は崖岸の象形で、「口」は祝禱を収める器の形で、石塊の形ではない。

明らかに神事的な儀礼を示す字。BlogNo.20で紹介した「巌」の字源と関連がある文字だと思われると、『字統』にありました。

「口」(さい)は、「吉」の「口」と同じです。

人間にとって、石は古代の信仰と深くかかわるものであったようです。

私たちが暮らすこの地球は岩石でできている岩石惑星だと、自然科学の授業で習いましたが、地球上には実に美しい石がたくさんあります。

貴石と半貴石という言葉は、正確な定義がある語ではありませんが、一般的に貴石は、通常、四大宝石と言われるダイヤモンド、エメラルド、サファイア、ルビーをいうようです。一方、半貴石は、ラリマー、ラピスラズリやアメジスト、トルコ石など。

また、「パワーストーン」というのは、貴石も半貴石も含めて、古くから魔除けや金運や成功、良縁などの願望実現にとって特別な力があるとされてきた天然石をいいます。

「誕生石」は、それぞれの月に当てられた石で、生まれた月の石を身につけていると何らかのご加護があると言われています。

これら「パワーストーン」の効能も「誕生石」のご利益?も、科学的根拠があるわけではないので、その多くが言い伝えに対する信心と結びついています。ただ、石と人とのかかわりの歴史は古く、旧約聖書にも登場し、何千年も昔から人々は石という存在に何らかの意味や力を見いだしてきました。

古代の日本で、水晶や真珠や翡翠などが貴重な石として大切にされていました。

また、石の種類だけでなく、勾玉や球体や円錐、四角錐など、形にも意味を見出していたようです。

私も石が大好き。

今でこそ、古代文字で人の名前を書いたりしていますが、その昔、人の名前をもとにパワーストーンのブレスレットを作っていたことがありました。

私にとって印象深い石の思い出は、小・中学生のときの学校行事、毎冬のマラソン大会です。

大会前の一定期間は、休み時間に全校生徒が校庭に出て、トラックを自分のペースでぐるぐる走ります。

休み時間を返上してのこの練習も辛かったのですが、やはり、学校の外のコースに出る本番は辛かった。

何キロ走ったのかもう覚えていませんが、本番の前に、よく運動場の石ころを拾いました。握りしめて走るためです。

そして、不思議なことに、これが誰からともなく始まり、多くの生徒たちがいつも同じように石を拾って握りしめて走っていました。

中には、石に好きな人の名前を書いたり、「勝利」「ゴール」「努力」など、自分を励ます言葉を石に書く子たちもいました。

石の効能や意味やその科学的根拠があるかどうかはわからなくても、自然に石を拾いたくなったり、握りしめた時、大きな力を感じたリアリティが今も鮮明に蘇ってきます。

神社にもしばしば、巨巌や奇巌が祀られています。石に何らかの霊力をみとめ、そこに触れることで、病が癒やされたりご加護が得られたりという思いを抱くのは、多くの人々の自然な感覚なのでしょう。

今年は、特別な石や岩石にたくさん出会ったり、その意味を知ったりした年でした。

つい先日の「さざれ石と巌」(cf.Blog.No.19)もその一つ。

後から気づきましたが、乃木神社には「さざれ石」がお祀りしてあります。

印象深かった石のいくつかは神社にあるので、またBlogで、その御由緒や御祭神などとともに紹介させていただく予定ですが、今日は「ブラックトルマリン」Black Tourmalineのことをチラと記しておきたいと思います。

「ブラックトルマリン」は和名を「鉄電気石」という黒いパワーストーン。

邪気を祓い守ってくれるといわれています。

今年の秋、思いがけず出会った石、私の人生で一番大切な宝物になりました。

このエピソードはいつかまた。

子供の頃、小さな石を握りしめて走ったらゴールできたように、この黒い鉄電気石の力を借りて人生を駆け抜けます🏃♀️

「愛しき鉄電気石 いつまでもダイヤのごとく吾と輝きて」

(Hoshi no Hikari)

ブラック・トルマリン

今年、出雲大社にお参りに行った時に買ってきた麻の御守袋に入れています。