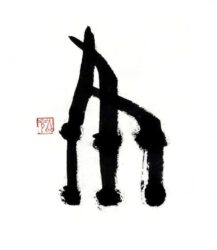

古代文字「系」

飾り糸を垂れている象形文字。呪飾としての組紐を垂れている形と見られる。

今日、『字統』をパラパラめくっていたら、この象形文字が目にとまりました。体系、システムのデンドログラム(樹形図)をイメージさせる形ですね。デンドログラムは、グループ化の構造を木の枝の構造に見立てたもの。こちらの文字は糸の象形ですが、眺めていたら、今日の記事が浮かんできました。

古代文字の意味を紹介するとき、私はその大部分を文字学者の白川静氏の『字統』に依拠しています。

『字統』をはじめとする白川先生の文字の説明は、大変難解なものが多いのが特徴です。

もうちょっと易しくしていただけたらありがたかったなと思うものの、文字の成り立ちの深さを考えるにつけ、こう表現するしかなかったのだろうとか、これでも大事なことを割愛し、無理やり平易に書いてくれているはずだとも思います。

私が白川文字学に依拠し続ける理由は、白川先生が、漢字は古代すでに一定の「体系」を持っていたと一貫して主張され、実際にその「体系」も明らかにされてきたことです。

現在の多くの字典が、漢字を部首や画数で整理しています。しかし、白川先生によれば、文字のルーツ、字源には多様な系譜があり、それぞれの系譜を共有する複数の文字が一つのまとまりをなしていて、文字の系譜を体系的に捉えることができます。

そして、その体系を捉えているならば、現在の文字の理解の仕方では捉えきれないと気づく…現代の見方で古代文字を整理するのではなく、古代の枠組みで理解せねば…ということを、さまざまなところで主張しておられます。

現在では、多く古代文字学の専門家が活躍しておられますし、古代文字の字源をネットで調べると、多様な解釈が示されます。

根拠となるものが極めて少ない古代の文字ですから、見解が一致しないことは避けられません。また、白川先生にもなんらかの誤った理解もあったでしょうし、科学技術、特にコンピューターによる文物の解析技術の進歩などで、白川先生の時代には解明されていなかった考古学的な情報も文字解釈に影響を与える可能性もあるのかもしれません。それでも、文字を体系的に理解しようとしてこられた文字学は素晴らしいです。

ちなみに、「体系」という言葉は、全体として一貫性を持つ、つまり、なんらかの秩序ある全体を指す言葉で、英訳するとsystemシステムです。

ネット辞書のWeblioによれば「体系とは、一定の原則や法則に基づき、整理・組織化されたものごとの集合を刺す言葉である。体系は、科学や学問、技術、社会制度など、様々な分野で用いられる。それぞれの要素が互いに関連し、全体として一貫性を持つ特徴がある。体系は、情報を整理しやすくするための枠組みを提供し、新たな知識を組み込むための基礎となる。(後略)」と説明されています。

何かについて深く知りたいと思った時、あふれる情報の中から、誰のどんな情報を参照するか迷うことがあると思いますが、私は、情報を伝えようとする側に、体系があるか、あるいは体系化しようとしているか、少なくとも体系を意識しているかどうかを、選択の際の不可欠な基準にしています。

古代文字の時代にすでに文字体系があったというのは驚きましたが、先駆者がおらず、先行研究もなかったこの分野で、文字の体系と構造をつかまれた白川先生のご研究は素晴らしいとしか言いようがありません。

写真は、私が2001年から愛用している『字統』です。

厚さ6cmくらい。

もうボロボロになっていますが、これからも大切に使い続けます。

白川静著,『字統』(普及版),1994年初版第一刷,2001年新装版第5刷

株式会社平凡社

この『字統』の巻頭に「字統の編集について 白川静」と、20ページくらいの文章があります。

たったこれだけのページ数で、漢字の成り立ちを理解する視点とともに、字源研究とはいかなるものかがまとめられていて、これがまた素晴らしいのです。少しだけ以下に転載させていただきます。太字になっている部分は、私が勝手に施したものです。

字統の編集について 白川静

本書の要旨

………漢字の構造は、その文字体系の成立した時代、今から三千数百年以前の、当時の生活と思惟のしかたを、そのままに反映している。あるいはまた、それより以前の、文字がまだなかったいわゆる無文字時代の生活と思惟のしかたが、その時点において文字に集約され、その一貫した形象化の原則に従って、体系的に表現されている。漢字の歴史は、その無文字時代の意識にまで、遡ることができるものといえよう。文字の発明が、人類の文明へのステップであったとするならば、漢字は文明以前の原始文化を、文明への最初の段階において形象化し、文字としての体系を与えたものということができる。そして歴史時代に入るとともに、文字はその文化の最も重要な担持者であった。文字はつねに過去の文化の継承者であり、またそれを通じて、新しい創造への源泉であった。その機能は、現在においても、少しも変わることはない。………

私は、古代文字を魅力的に感じて、当時の恩師の書団体の会長先生や兄弟子の方々のスタディツアーに参加させていただいて、甲骨の朴辞片が出土した河南省殷墟(現在は世界遺産)を訪れたりして、オタクなこだわり方を四半世紀以上続けてきましたので、一般的な趣味の域を遥かに超えているとは思います。

しかし、白川先生の文字研究についての文章を読むたび、私は何も知らないのだと改めて思います。

私はここ数年、これまで2回ほど書籍を紹介させていただいた吉濱ツトム先生の人間学(御自身はこのような表現はなさっていませんが)も新たに学ぶようになりました。(cf.Blog No.13,No.21)

白川先生が、古代世界を垣間見させてくれる一方、吉濱先生は、人間の本質的な理解を促しつつ未来世界を垣間見させてくれます。それぞれに共通するのは、エビデンスをもとに、人間と世界はより良く進化していることと、それが必然だということを理解させてくれる専門的な体系を持っておられることです。さらに、目には見えない非物質次元や宇宙空間とのつながりも含めた人間観、世界観を示してくださることです。

その結果、どちらも学べば学ぶほど、生きる価値を感じさせてもらえます。。

そんなものに出会うと、学ぶって本当に面白くて素晴らしいですね。

これだけで人生が明るくなります👏