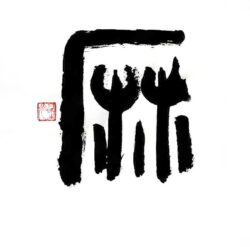

今日の文字「麻」

金文「麻」

「广」(げん)と「广」の内側…「林」の部分のもとの字はフォントが出ないのですが、(はい)と読みます。この二つの部分からなる文字。

「广」は、宮廟の象りなので、麻を神事に用いることを示している。麻で織った布はチゲキといい、多くの神事に用いた。(『字統』より一部抜粋)

麻は魔除けと言われます。

下の写真は、刺子という日本の伝統的な刺繍のひとつです。

布地に糸で幾何学模様等の図柄を刺繡して縫い込むもので、写真の生地は麻。

ハンディのある方の素敵な作品。

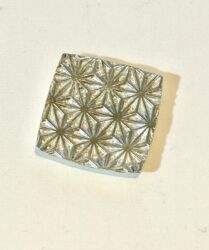

日本の伝統文様には縁起の良い吉祥紋様と呼ばれるものがいくつもありますが、下の写真はそのひとつ、「麻の葉模様」のお箸置き。

昨年末、明治神宮のお店で買いました。

お正月から使おうかなと思っていたのですが、模様が綺麗なので、裏側にマグネットをつけて、メモをくっつけるのに使うことにしました。

「麻の葉模様」とは、六角形が単独または連続している幾何学模様で、その形が麻の葉に似ていることから。

麻は成長がとても速く、まっすぐに成長し、生命力も強いことから、子どもの健やかな成長を願って、安産祈願や成長祈願などに用いられる模様になりました。昔は、赤ちゃんの産着を「麻の葉模様」の布で、一針一針、その健やかな成長を願いながら縫ったそうです。

また「麻の葉模様」は、魔よけの意味がある三角形「鱗文(うろこもん)」の集合模様にもみえることや、麻は繊維がとても丈夫で注連縄(しめなわ)などの神具にも使われ、汚れを祓う「魔除け」の意味もあります。

元旦のBlog No.27で、出雲の大国主命の神使の龍蛇神「セグロウミヘビ」とその首の後ろの六角形の文様のことを書きました。それは、出雲大社の御神紋である「二重亀甲剣花菱」に通じるものということでしたが、六角形は「六合」(りくごう)、つまり「東西南北と天と地」の六方を意味し、あまねく世界すべての象徴なのだということでした。

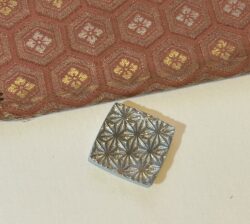

麻の葉模様の生地を使った何かの画像をUploadしたいと思って探していたら、茶道の古い「二重亀甲花菱」模様のお懐紙入れが出てきました。

母が若い頃にお茶のお稽古で使っていたものを私が譲り受けたので、60年くらい前のものです。

かなり傷んでいますが、まだまだ大切に使います。

模様が出雲大社の御神紋に似ています。「二重亀甲剣花菱」の「剣」が入っていない「二重亀甲花菱」です。

「二重亀甲」は、北方を守護する玄武(亀と蛇の合わさった姿)で、亀の甲羅の六角形を連続させた幾何学文様で、亀は長寿の象徴です。

一方「花菱」は花びらを菱形にあしらった文様で、菱の紋様も生命力の強さを表し「長寿」や「子孫繁栄」の意味があります。平安貴族が衣装や調度品に好んで用いた「有識文様」(ゆうそくもんよう)のひとつでもあります。「有識文様」(ゆうそくもんよう)とは公家階級の服装や調度品などに用いられた伝統的文様をいいます。

「花菱」は、戦国武将には家紋に多く使われ、江戸時代には商人にも人気がありました。女性にも人気のあった花菱は、古くから婚礼などのお祝いにも使われています。

また、「花菱」の中央の丸は「鏡」、花びらは「勾玉」を表していて、「剣花菱」の紋様では、「鏡」「勾玉」「剣」で、三種の神器を表します。

文字のように紋様の世界にも奥深い意味があるのですね。

若い頃のことですが、お茶のお稽古に通っていた時、兄弟子たちの中に、和奈さんというとても和服が似合う美しい方がいました。

意味のある模様のお着物を身に纏っていると、その意味に守られているようで安心する…と話すような素敵な人でした。

先日は、知らない人たちの会話が耳に入りました。

どんな模様でも、何か模様がついている生地は、それだけで魔除けになると。

伝統的な吉祥紋様だけでなく、形があるということは、なんらかの見えない力を放つことになるのかもしれません。それなら、さらにこれからの時代の吉祥文様や、自分自身にしっくりくる模様を作ってみようかなと、ちょっと思ったりしました。

麻の葉模様についての情報源

奈良県(株)宥尚 iware 公式サイトより

https://iware.nara.jp/blogs/topics/wagara002?