八幡さまの「鳩」や、春日さまの「鹿」など、日本の神々の中には、動物を使いとしてもたれる神様がいらっしゃいます。

出雲大社の大国主大神は、セグロウミヘビという名の「海蛇」を神使(しんし)として持っておられます。

セグロウミヘビは、八百万の神々を旧暦の10月、神在月、稲佐の浜から出雲にご案内する先導の務めを果たされる神さまとして「龍蛇神」と呼ばれています。

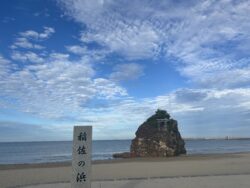

稲佐の浜(2024年9月撮影)

稲佐の浜(2024年9月撮影)

龍蛇という呼び名の「龍」は、日本では水の化身、水の象徴とされてきました。

海底深くの龍宮に坐す海神であり、時に蒸発して雲を伴い天に昇り、時に降り注ぐ雨となって雷を伴い地上へ降臨し、時に山脈の奥深くの水分(みくまり)に留まり、やがては川となり大河となり、地上を流れてまた海へと帰る…。

多くの命を育みながら循環する水。

神の使いの龍蛇神と、自然の恵みに深く関わる出雲信仰。この大いなる循環の中で、先人たちが、セグロウミヘビを崇敬し龍蛇と名付けたことも頷けます。

(出雲大社東京分祠発行「龍蛇神さまのお話」より)

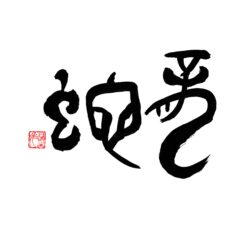

古代文字「龍蛇」

古代文字の龍は、蛇身の獣の象形。頭上に辛字形の冠飾をつけて、霊獣を示している文字。

蛇という文字の它はヘビの象形です。

人間の目には見えない神々の世界と人間界を行き来する霊獣である「龍」の名を、実在する「蛇」に被せることで、龍蛇は神となりながらも、物質世界と非物質世界を往来する自由を得ています。

そして、文字という見えるものによって名付けられ、形をまとうことで、私たちの意識もまた、目には見えない世界を垣間見る力を与えられているのだと思います。