古代文字「壊」

字源の説明がかなり難しい文字ですが、白川先生の『字統』によれば、「壊」のつくりの部分は、土主に涙を注ぐ形で、社をやぶり、その地を大去するときの儀礼であろうということです。そこから、地霊と決別するときの礼を壊という、と説かれています。また、このような呪儀の例を文献から示すことは困難だが、土地や道路関係の字形のうちに残されている古代的儀礼の全体から、このような推測を試みることは可能である、と書かれています。

今年度も無事に最後の講義が終わりました。

いろいろやらかしてしまったり、十分できたことは何一つもないけど、がんばらせてもらってありがたかったな…という気持ち。

ここに記すことで、感謝の気持ちを一つの形に…という思いで、今日の古代文字は『レック・ディス・ジャーナル』から「壊」にしました。内容は、今日もやっぱり古代文字には直接かかわりはないのですが。

私は大学で働いていて、目に見えない環境(非物質次元のことも、人間のスピリチュアルなこともメンタルも含めて)をふまえて、人が幸せに生きていくための意識啓発・意識転換について、細々と研究しています。「研究している」というより、「いろいろ読んだり学んだりしながら、いかに研究するか毎日困っている」という表現の方が正しいかもしれません。

途方に暮れる中で、一筋の、でもBigな光となったのが、このBlogでもすでに紹介した在野の研究者で発達障害カウンセラーの吉濱ツトム先生のご研究です。

医科学、脳科学、心理学、なかでも応用行動分析学などの数多くの査読論文をご研究され、それらに示されたエビデンスをもとに、子どもから大人まで多数の発達障がい者の生活改善、社会復帰などを促してきたご経験も活かしながら、独自の理論を体系化されています。

発達障がいについては、別のBlogで改めて書きたいと思っていますが、吉濱メソッドは、誰もが手軽に容易く実践しやすい具体的な方法ばかり。発達障がい人だけでなく、望ましい生活スタイルを身につけたいと願うあらゆる人々を助けておられることから、今年は、吉濱ツトム先生のご研究から得たことを講義に活かしてみました。

ご著書数十冊とDVD(講演録)もいろいろ

吉濱先生が日頃すすめておられる「トークンエコノミー」(応用行動分析学の原理をもとにした実践方法の一つ)など、いくつか学生たちと一緒にやってみましたが、今日は、今年度、ドキドキしながら、新しい試みとして取り入れてみたワークショップの様子を少し紹介したいと思います。

この10年ほど、『WRECK THIS JOURNAL』と言う本が世界的に話題になっていました。

これは、読み物というより、ワークブックの「指示書」のようなものです。

各ページに、ちょっと常識的には躊躇してしまうような指示が1つづつ書かれています。

例えば、「色でしみをつけて、指でこすったら、水をかけて」とか、「この本と一緒にシャワーを浴びよう」とか。全ての指示に従ったら、この本はズタボロに破壊されてしまうことになるのですが、それこそがこの本のねらい。

そして、実際、指示に取り組んだ人々の間で、良い変化が起きたと大きな反響を呼び始め、世界のあちこち翻訳されて、1000万部超えの世界的な大ベストセラーとなっていました。日本語訳版の『レック・ディス・ジャーナル』の登場も期待されていましたが、満を持して吉濱先生が訳者となられました。

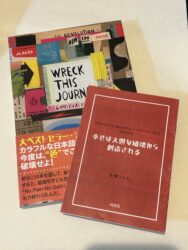

しかも、日本語版には、吉濱先生書き下ろしの「『Wreck This Journal(レック・ディス・ジャーナル)』の手引き 幸せは大胆な破壊から」と言う手引きの冊子が付録として添えられています。

これがまた素晴らしく、なぜ、『WRECK THIS JOURNAL』に取り組んで、指示にあるような常識を破る行為をやってみることが大きな効果をもたらすことになるのかが、理論的に解説されているのです。

カラー版の日本語訳版(2023, ヴォイス社)と付録の手引き冊子

冊子タイトルは、『『Wreck This Journal(レック・ディス・ジャーナル)』の手引き 幸は大胆な破壊から創造される』

著者:ケリー・スミス/翻訳&冊子の著者:吉濱ツトム

手引きの冊子の要点は、

私たち人間の日常の常識的な行動は、集団からはじき出されまいという無意識の恐怖に対する防衛本能から形成されていることが多い。だから、常識にばかりとらわれていると、自分の魂の欲求を無視してしまうことになりかねない。そこで、常識に反する行動を意図的に取ることが自分の魂の歌声を表現するという純化された喜びを取り戻す方法として効果的になる。

それはまた、「メタ認知」(※)の開発にも通じ、メタ認知の開発によって最終的に創造力を飛躍的に向上させられるということでした。

冊子後半には、3つのポイントがわかりやすく書かれているのですが、あまりたくさん引用するのは失礼なので、あとはぜひ、実際にこの本を手に取って、手引書を読まれてから「破壊」にチャレンジしてみてください!!

(※「メタ」が「高次の」という言葉を意味するように、「自分がものごとを認知している状態を、より高い次元から客観的に認知している状態のこと」冊子のP.11より引用)

下の写真は、授業でのワークショップ風景です。

2024年度、前期と後期、それぞれ学部の2クラス。

前期のみ、大学院の演習でもやってみました。

社会人向け講座では宿題にしてみました。

最初に手引書のポイントを学び、事前に、ワークシートも準備しておきます。

ワークは、他の人の手を借りる必要がある指示も書かれているのでグループに分かれて。そのあと、グループ別に振返りをして、その後各自でワークシートを提出!!

常識の破壊!という点では、そもそも本をよく読み、書籍で勉強する時間が多い院生の方が、レックの効果は大きいようでした。学部生たちは、コロナ禍に本を手に取らずに主にオンラインで高校生活を送ってきたデジタル世代のせいか?、比較的、レック・ディス・ジャーナルを壊すことに最初から抵抗が少ない学生が多かったのですが、それでも、大きな気づきや変化を促していました。

そして、そもそも、自分の習慣や常識ってなんだろう…という、普段は問うこともない自身の行為・行動の根源的な理由に意識を向けることや、ちょっとしたことで、困難に思える習慣や行動の転換は意外に可能だという知識を得ることも、あえてワークショップをやる意味の一つだったような気がします。

とはいえ、自己満足…!?

一番大きかったのは、こういうこと授業でやるのは無理という私自身の常識を破壊できたことかもしれません。

これをやってみる機会をくれた学生たちに感謝!

彼らにとっても大きなプラスになりますように🙏

それから、訳本と素晴らしい冊子を出してくれた訳者・著者の吉濱先生に感謝!

オリジナルの著者ケリ・スミス氏にも感謝!

仕事の機会にも感謝!

というわけで、仕事の場で、正しいと思うこと、人がより良くなることに力を注げることがありがたかった2024年度の授業期間でした。

また2025年度も頑張ってみょう✊