ときどき、小さなミュージアムを訪れます。

上野の森の美術館群や六本木の新国立美術館などにも行きますが、小さなミュージアムが面白いのは、ニッチなテーマが掘り下げられているところです。それと、混雑が少ないので快適に楽しめます。

BlogのTopicで、時々ミュージアムのことも話題にしてみようかなと思っています。今日は特に気に入っていて、ときどき訪れる「市ヶ谷の杜 本と活字館」です。

市ヶ谷は、なんとかやっと食べていけるという状態の時からすごく縁のある町です。

かつて転職で大学院に復学してから、その後ある程度の安定的な研究者としてのポジションをGetするまでに10年以上かかりました。

声かけていただいた仕事はなんでもありがたく掛け持ちでやっていて、非常勤講師をしていた大学、国際協力の仕事を出してくれた機関、受付業務をさせてくれたある組織、そして毎年古代文字の仕事を出し続けてくれていた印刷会社。

ありがたいことに、これら全てが不思議と市ヶ谷のひとつの地域に集まっていました。

その後、おかげさまで市ヶ谷でのアルバイト生活を終えてからも、やっぱり新たにできた「本と活字館」やDNPプラザの本屋さんに時々行っては、文字や本、印刷に癒されています。

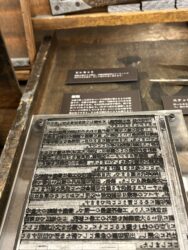

「市ヶ谷の杜 本と活字館」は、大正時代(1926年・大正15年)から残るDNP大日本印刷の社屋を、当時と同じ場所に復元した小さなミュージアムです。戦時中の空襲に耐え、改築を繰り返しながらも、今は市ヶ谷の杜と名付けられた静かな緑地帯の一角で、活版印刷の貴重な歴史と発展を伝えてくれています。市ヶ谷の杜は、DNPの社屋が密集している地域で、この建物が復元されて2020年11月にミュージアムとしてオープンしました。

定期的にさまざまな企画展が開催されていますが、今日は「ようこそ魅惑の書籍用紙の世界」展をみてきました。

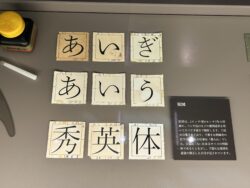

筆で手書きする書の世界とは対照的なようですが、活版印刷のもともとはフォントの開発、文字デザインであることを見たら、相通じるものをたくさん感じました。文字が一文字一文字、魂を吹き込まれて形をなして、つながれて言葉になり文章になっていくプロセスは、人間の知的な欲求が満たされていくダイナミックなプロセスのようでもあります。

活版印刷のテクノロジーの進展に伴い、新たなフォントが開発されて、例えば辞書などが普及したりしたように見えますが、実際には、辞書という印刷物に必要な新たなフォント・デザインが開発されて、そこから印刷技術が引き上げられていったようです。

アナログな歴史は、ときどき本質的なことを垣間見させてくれて面白いです。

「市ヶ谷の杜 本と活字館」では、1876年(明治9年)に活版印刷所がスタートした当時からの歴史を学ぶことができます。

ちなみに、日本に活版印刷の技術を持ち込んだのは、キリスト教(ローマ・カトリック)の男子修道会「イエズス会」の司祭アレッサンドロ・ヴァリニャーノだったと伝えられています。安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、ヴァリニャーノが巡察師として日本を訪れた時にもたらされた活版印刷で、日本の古典やさまざまな書籍が印刷されたそうです。

「市ヶ谷の杜 本と活字館」

新宿区市谷加賀町1-1-1/開館時間:10:00~18:00

月曜・火曜休館(祝日の場合は開館)入場無料・どこでも撮影可

(館内のCafeがとても安価で美味しいのですが、椅子が数少なくテーブルはありません。)

館内はとてもわかりやすく、活版印刷で本を作る流れが6つの工程に分けて紹介されています。

1. 作字、2. 鋳造、3. 文選、4. 植字、5. 印刷、6. 製本

詳しくは→「市ヶ谷の杜 本と活字館」公式サイト https://ichigaya-letterpress.jp/

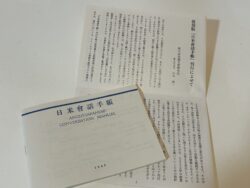

今日は、ミュージアムショップで、面白いものを買いました。

第二次世界大戦終戦のわずか1ヶ月後に発売され、その4ヶ月後にはなんと360万部も売り上げたという大ベストセラー『日米會話手帳』(全32ページ。80銭。1945年昭和20年10月1日発行)の復刻版です。

あいさつや数字や、簡単な質問などの日本語にはローマ字で読み方が書かれています。

それに対して英語には読み方がカタカナで書かれています。

例えば、「凡そoyoso」「aboutアバウト」といった具合に。

この写真の復刻版は500円。

思わず買ってしまいました。

英会話の冊子としてはもちろん活用できるレベルではありませんが、たった500円で、凄まじい勢いで世界がどんどん素晴らしくなってきていることを実感しました。1945年の終戦から1世紀もたたず、わずか80年で私たちが手にする本もコンテンツも劇的に変わっています。

そして、終戦からわずか1ヶ月、敗戦でズタボロに傷ついている中でも、新たな世界で通用する言葉を学ぶことへと舵を切り、この冊子を手にした人々が360万人もいたのかと思うと、日本人のパワーに胸が熱くなります。

どんな形のどんな方法であれ、文字や言葉にかかわるルーツは、個人の行動を超えて、人類全体の進歩に関わる大きな意味があるように思えます。

ということで、今日は文字の「字」

古代文字「字」

「宀」(べん)と「子」(し)からなる文字。「宀」(べん)は家廟。家廟に子の出生を報告する儀礼で、これによって養育・字養のことが定まり、またその時「字」(あざな)をつける。加入儀礼を示す構造の文字。

「子」の頭の部分が真っ黒ですが、図象文字はしばしば象形が線ではなくこんな感じです。

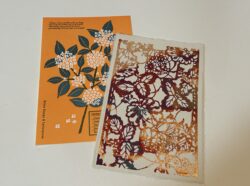

ミュジーアムで販売しているポストカード

特殊な活版印刷技術を使っています

キンモクセイ(左)、花園(右)とタイトルがついてます

右側のカードは愛媛県内子町の伝統産業の手漉き和紙に印刷されています。