古代文字「芽」

「芽」は「牙」(が)を声符とする形声字。『字統』には、「牙に突出してふぞろいなものの意がある」ということと、最古の漢字の字書で後漢代(A .D.50年ごろ許慎という人が編纂)の『説文解字』には、「芽」の説明として「萌芽なり」とあるそうです。

白川先生以外の字典では、植物の可愛い象形文字を見たことがありますが、出典が明らかという点で、『字統』に唯一掲載されている形声字の「芽」を書いてみました。声符の「牙」に、突出というのはわかりますが、「ふぞろいなもの」という意味があるのは意外でした。

「ふぞろいなもの」といえば…

「凸凹」デコボコって素敵ですね。diversity多様性の原点みたいな言葉です。

今日は、このBlog後半で発達障害のこと書くつもりですが、発達障害は精神の病ではなく、脳機能の凸凹。

そういえば…あるつながりの中で、会ったことはないけど、いつも純粋で優しい大好きなお友達!?の名前が凸ちゃん✨

3年前、近所のスーパーマーケットで「ニホンズイセン」のポット苗を買いました。298円也!

スイセンは1月から2月にかけて、良い香りを放つので、1年で一番寒い時期に外に出ることを促してくれました。

スイセンは球根植物なので、花の時期が終わった後、植木鉢に植え替えしておいたら、翌年もキレイに花が咲きました。その翌年もキレイでした。今年はちょっと成長がゆっくりですが、また芽を出してくれました。

2月の半ばにはキレイに咲いてくれそうで楽しみです。

スイセンはアルカロイドという毒性物質(下痢や頭痛、嘔吐を引き起こす)があり、葉の部分をニラと間違ったり、球根を玉ねぎと間違って食べてしまわないように、農作物の畑の近くには植えない配慮が必要です。

3年前、植え替えた時は球根10個くらいでしたが、22本芽が出ています。

ニホンズイセンは、ヒガンバナ科スイセン属、

学名は、なんと「ナルキッソス」

「ナルキッソス」は、ギリシャ神話に登場する美少年の名前です。あるとき、ナルキッソスは泉に映った自分の姿に恋をして水に抱きついて、泉に落ちて死んでしまいました。そこにはスイセンが咲いていたとか、ナルキッソスがスイセンに姿を変えてしまったとか、そんなお話があります。そこから、死をイメージするということで、お見舞いやお供えにはタブーのお花らしいです。

原産国はスペイン、北アフリカ。

ギリシャやローマでは紀元前にスイセンはすでに絵画や歌などにも描かれていたようです。

日本では、水辺に群生していることが多いお花ですが、平安・鎌倉時代には文献に登場しているので、おそらくそれ以前に、球根が海流に乗って日本に漂着し、野生化したのではないかということです。

それから、ナルキッソスのお話に由来する花言葉は…

「うぬぼれ」と「自己愛」😨ガガーン!!

一瞬、お花に「アンタはうぬぼれ屋さんで自己愛が強くてキライ!」って言われたような気がしてしまいました。

…と、数年前までの私なら、何の脈絡もないのに、ここで心がどんより、急降下。

かつては、ネガティブな言葉は、全て自分に向けられているような気がしていたのです。

そして、無益な思考のスパイラル…確かに私は、とんでもなく弱いのに、根拠ゼロの自分の強さ?への自信みたいな謎の感覚がいつもある…うぬぼれだ…。

みたいに勝手に反芻ジゴクに陥ってしまっていました。

定型発達人なら、こんなぐるぐる思考をする人を見たら思うはずです。

この人ビョーキじゃない!?ヤバくない!?って。

私もビョーキだと思ってました。

頭ではわかっているのに、発達障害人の私は、実際には無駄にダメージを受けてしまう厄介さです。

それが、おかげさまで、今では「これぞ、典型的な発達障がい由来のリアクション!!」とわかるので、つまり発達障害についての知識をもとに「メタ認知」(高次からの客観的な認知)ができるので、勝手に自分でダメージを受けることも軽減されました。

今、これをネタにできるほど!!

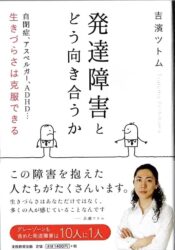

この改善のヒミツ✨は、発達障害カウンセラーで在野の研究者の吉濱ツトム先生のヨシハマメソッドです。

宇宙観、世界観、人間観や、世の中の諸現象、物質的次元や非物質的次元の仕組みをいかに読み解くかという視点から、これまで度々紹介してきた吉濱ツトム先生は、ご自身も重い発達障害を克服されてきたご経験をお持ちです。

そのご経験に加えて、医科学、脳科学、発達心理学、応用行動分析学などなど諸科学の学術論文をもとにしたご研究、カウンセリング・アドバイスを通じて、多数の発達障害人を大きく改善してこられたご経験とを総合し、発達障害人が生きづらさを軽減してより楽に社会生活を営むための理論的で体系的なメソッドを構築されています。

すごく参考になるご著書数多…

何よりも私自身の人生が劇的に改善し、心身のさまざまな不調が大幅に減りました。

発達障害についての研究の歴史は浅く、医師も含めて発達障害を正しく的確に理解できる人が少ないのが現状で、誤解や偏見、間違った診断や不適切な対策なども一般的にはたくさんあります。

そんな中で、写真の『発達障害とどう向き合うか』(実務教育出版,2016年初版発行)は、まずは「もう安心できる!!」とわかる1冊です。

その上で、そもそもどのような角度から発達障害と向き合うと良いかがつかめるだけでなく、わかりにくい様々なタイプの発達障害の特徴とその原因、改善方法がそれぞれ簡潔に書かれています。

10人に一人と言われているグレーゾーン発達障害チェックなどもついてます!

最近のご著書も何冊もありますが、まず概略というか「発達障害見取り図」のようなものを自分の頭に入れるためにとても読みやすいと思います。

それから、ヨシハマメソッド-ご自身はこのように呼んではおられませんが、論理体系化されているという点と、単に先行研究の積み重ねではなく、多様な分野の科学知と経験知を総合的に統合することから導き出されたオリジナリティがある点で固有のメソッド-は、人間を本質的かつ科学的に理解した上で、具体的で手軽な方法で根本的な解決を目指しています。

ゆえに、発達障害人に限らず、人間であれば誰でもが生活改善、生活のクオリティ向上に活かすことができます。

すでに、『ブレイン・マネジメント 脳を自由自在に操る科学的メソッド』(2020年,株式会社ビオ・マガジン,初版発行)などは紹介しましたが(cf.Blog No.31)、これからぼちぼちと私自身の体験談を交えながら、具体的なメソッドや、大切な視点など、時々Blogの中で紹介したいと思っています。

というわけで、今までは、定型発達人のように咲かねばと、いろいろムリして頑張ってきた私ですが、発達障害人の自分らしく芽を出せばいいと思っています。

まだ私は土の中で冬眠中🐻…じゃなかった、、、まだ土の中で球根みたいに準備中ですが、春には芽を出して、発達障害の凸凹を適切に生かしつつ、豊かに幸せに成長していきたいです🫶

吉濱ツトム著『発達障害とどう向き合うか』

実務教育出版,2016年初版

吉濱ツトム先生の発達障害関連のご著書の一部

今朝のお散歩で見つけた真っ白な椿一輪

小学校の赤い椿の生垣に、なぜか1輪だけ白い椿が咲いてます(左上)

ちなみに、白い椿の花言葉は「完全なる美しさ」「申し分のない魅力」「至上の愛らしさ」👏

赤い椿の花言葉は「控えめな素晴らしさ」「気取らない優美さ」「謙虚な美徳」です。

今日の1冊🌹

吉濱ツトム著『発達障害とどう向き合うか』

実務教育出版,2016年初版

紅白の珍しいスプレーローズ(ミニバラ)と白いストック。

ニホンズイセンについてのお話の情報源は以下の3つです

✨厚生労働省「高等植物 スイセン類」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075843.html

✨三重県菰野町の剪定やさん https://www.senteiyasora.com

✨青山花茂の代表取締役社長北野雅史「五代目社長BLOG」https://www.aoyamahanamohonten.jp/blog/2021/11/26/narcissus/