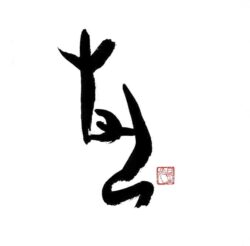

古代文字「芸」

若木を奉ずる形。

なんとも古代文字らしい一文字、ステキな字形です。

若木を種えるのは、神事的な、また政治的な意味を持つ行為であったらしく、祭儀に関して用いられたそうです。

こんにちは。

今日は「天宇受売命」(あめのうずめのみこと)のこと書きたいと思います。

天宇受売命は、猿田彦大神とともに天孫・瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を高千穂に導かれた女性の神様です。天孫って、アマテラスのお孫さんのことです。

天宇受売命はまた、天照大御神が天岩窟に籠もられ世の中が乱れてしまったときには、岩戸の前で神楽を舞い八百万の神々を喜ばせました。そして、外が騒々しいことが気になった天照大神が岩戸を開けて、再び平和な世が訪れたと言われています。

この言い伝えから、スポーツ選手や舞踊、芸能関係の人々などから熱い信奉を集めています。

書も技芸のひとつ。

私は達筆になるよう目指しているというよりは、大切な人々が私の文字を見て元気になったり明るい気持ちになるような、そんな神さまによころんでもらえる作品ができるようになりたいです。

と、天宇受売命に感謝と祈願で書いてみた古代文字「芸」です。

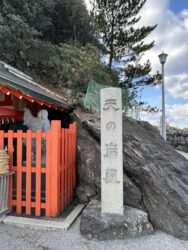

「二見興玉神社」にある「天の岩屋」

この写真には写っていませんが、この左側に天照大神が篭られたという「岩屋」がお祀りされています。

本殿や神様がお祀りされているところの撮影は、神様に失礼にあたるときいたので、右側だけ写させてもらいました。

少し見えている像は、踊っている天宇受売命の石像です。

ところで、天照大御神が篭られた天岩窟の前で神楽舞…

神楽舞というと、神社の御祈願祭などで、巫女さんが手鈴を打ち鳴らしながら御神前で美しく舞う姿を思い浮かべます。

ですが、実は古事記によると、それとは似ても似つかぬ場面が描かれています。

先日、伊勢のホテルに泊まった時、客室に『古事記』が置いてあって、それが現代語訳でとても読みやすくてありがたかったのですが、古事記を読むと、えっ⁉︎とびっくりするようなことがバンバン、続々と出てきます。

天の岩屋の前の天宇受売命の神楽舞の場面でも、ちょっと😱こ、こ、これは何なんだっ!!と言いたくなるようなことがっ!

その踊りがちょっとフツーじゃないくらいのパワフルさ!?

なんと、お着物をはだけて踊ったらしいのです。

そこに集まった八百万の神々が、それを見て一斉に大喜びして笑いました。

うわっ!!おおーっ!!っていうドヨメキみたいな感じでしょうか。

囲いでよく見えませんが、二見興玉神社に祀られている「天の岩屋」の脇の天宇受売石像、やっぱりパワフルに踊っておられます✨

それでも古事記で書かれている場面よりは控えめに彫られた石像だと思います。

ちょうど今年のお正月、知人の新年会に参加したとき、日本の伝統文化に関わることをお仕事でなさっているお二人の方に初めてお会いしました。いろいろ教わり、とても勉強になってありがたかったです。その方々のお話では、現代人は、神社で祀られている神に、清浄で神聖、厳かで荘厳なイメージを抱きがちだけれど、神々が描かれた昔の書物では、揉め事あり、ケンカもあり、何でもありの人間となんら変わらない姿が描かれていて、書物に遺された姿は現代の神のイメージとは全く違って破茶滅茶だと笑っておられました。

(そんなふうに、冷静に客観的に日本の神々の世界に深くかかわりながらも、日本の伝統の美しさを今に伝えるところに、プロフェッショナルって素晴らしいなと思いました。)

古事記の天宇受売命の神楽舞の場面を読みながら、なるほどなと、新年会のことを思い出し、一層興味深く感じました。

もしかしたら‥‥よくわかりませんが、現代人の神へのイメージが大きな想念形態を成し、古代の神々と現代の私たちは、今も一緒にいつも新たに神の創造のプロセスを続けているのかもしれません。

歴史の始まりも終わりも常にこの瞬間にコラボしているような感覚が、今年のお正月の印象深い気づきでした。

そして、今のイメージでいう神聖さになっていくのが良いという一定方向の価値観を超えて、神の中の人間性、人間の中の神性を二項対立で分離させることなく、存在の豊かさを味わっていたいと思いました。

ただ…すみません、きっとこれは神道的には変な考え方なのだと思います。

古事記のびっくりギョーテンするような場面も、何通りの読み方も意味付与の仕方も成立するわけで、何よりこれは何の根拠もないただの私の雑感ですが…。

いずれにせよ、こんなこと思ったり、宿泊したホテルで古事記を読んだりして、新しい感覚での今年初めてのお伊勢参りでした。

さて、古事記ではとてもインパクトある描かれ方の天宇受売命。伊勢猿田彦神社の公式サイトでは、次のような説明が掲載されていました。

天宇受売命は、天孫(アマテラスのお孫さんの瓊瓊杵尊)の降臨のとき、天八衢(あめのやちまた)にてお待ちしていた猿田彦大神に最初に対面されて、ともに瓊瓊杵尊を高千穂峰に導かれました。その後、猿田彦大神とともに伊勢の五十鈴の川上の地に来られ、その功によって「猨女君」(さるめのきみ)との称号を受けられました。

岩屋の前で踊って八百万の神々を喜ばせ、外が騒々しいことが気になった天照大神が岩戸を開けて、再び平和な世になったと言われています。このお話から、天宇受売命は俳優(わざおぎ)・神楽・技芸の神様、また、鎮魂の祖神といわれているのです。

また、天津神と国津神の仲を取り持たれた神様であることから、色々な良き御縁を結ぶ神様としても信仰されています。

ということで、よく見渡したら、二見浦の「二見興玉神社」以外にも、猿田彦大神さまが祀られている神社の多くで、やっぱり天宇受売命さまも祀られています。

2、3日前にBlogで紹介した伊勢の猿田彦神社にも、境内社「佐瑠女神社」(さるめじんじゃ)があり、天宇受売命(あめのうずめのみこと)がお祀りされています。

昨年訪れたときには、猿田彦神社の境内の猿田彦大神の本殿に相対するような位置に、その神殿がありました。神殿のお建て替えで、2024年の11月から現在も、猿田彦大神本殿の右横に仮神殿が作られています。

下の写真は、猿田彦神社の境内社「佐瑠女神社」の仮神殿脇の幟旗です。新しい神殿が楽しみです。

破茶滅茶な古事記も、猿田彦大神も天宇受売命もやっぱりステキで大好き💓🐵🐻❄️💓

これからも、楽しく書を続けて、大切な人や大切な物事を明るく照らし助けていけますように🙏

2025年2月4日撮影

この写真は、2024年8月撮影。この御昇殿が建替え中。今は御敷地です。

下の写真も昨年夏に参拝した時の写真です。

情報源

伊勢二見・二見興玉神社の公式サイトと、伊勢・猿田彦神社の公式サイト