甲骨文字「月」

月の象形。

いくつもの字形がありますが、全て三日月の象りでした。

先日は、天照大神の弟神の月読尊をお祀りしている「月讀宮」に参拝に行くことができて嬉しかったです。それで、今日は感謝の気持ちを込めて古代文字「月」を書いてみました。

この作品に押印した落款は、昨年から月に1回通っている篆刻教室で私が彫りました👏

ただ、神宮別宮の「月讀宮」はとても静かで穏やかな感じでしたので、この落款のイメージとは少し違うかなと思いつつ…

落款のお話はまた別のBlogで…

今日は、お伊勢参りの続きです。

ご存知のように、伊勢神宮(正式には「神宮」)は、「内宮」(ないくう)と呼ばれている「皇大神宮」(こうたいじんぐう)と、「外宮」(げくう)と呼ばれている「豊受大神宮」(とようけだいじんぐう)の二つの「正宮」(しょうぐう)を始め、14所の別宮、43所の摂社、24所の末社、42所の所管社、合わせて125の宮社があります。

これら全てを「神宮百二十五社」(じんぐうひゃくにじゅうごしゃ)あるいは「神宮」といいます。

「内宮」は、皇室の御祖先で国民の大御祖神とされている天照大御神がお祀りされています。「外宮」では、衣食住を始め産業の守り神とされる豊受大御神がお祀りされています。

Blog No.57で少し紹介しましたが、別宮や摂社、末社、所管社は、「内宮」「外宮」の域内、内宮と外宮の神域をはじめ、伊勢市、鳥羽市、松坂市、志摩市、多気郡、度会郡の四市二郡に点在しています。大きさは異なるものの、いずれも常緑の森の中に素木(しらき)の神明造り(しんめいづくり)の社殿が建てられています。

別宮とは、正宮の「わけみや」の意味です。正宮と関わりの深い神をまつる格の高いお宮さんとされていて、別宮でも、御正宮に続いて神宮式年遷宮も斎行されています。

皇大神宮の域内外合わせて10所、豊受大神宮の域内外合わせて4所の別宮があります。

今日は、先日訪れた皇大神宮(内宮)の域外別宮、「月讀宮」(つきよみのみや)のこと少し紹介してみます。

「⽉讀宮」のご祭神は、天照大御神の弟神の「月讀尊」(つきよみのみこと・つくよみのみこと)。

「月讀尊」は、豊受大神宮(外宮)の域外別宮「月夜見宮」(つきよみのみや)のご祭神と同じです。

「月讀宮」この別宮は、外宮、内宮のお参りの時に車で行きやすいので、子供の頃から何度か家族で訪れましたが、徒歩で行くには、内宮から「おはらい町」を抜けて40分くらいはかかります。

先日は、初めて一人で頑張って歩いて参拝してきました。

下の写真は裏参道です。

伊勢神宮の公式サイトによれば、「月讀宮」は「月を読む」と記すとおり、月の満ち欠けを教え、暦を司る神であることを意味しているそうです。

ちなみに、神宮では毎年「神宮暦」が発行されています。神楽殿に行くと、大小2サイズあって、わけていただけます。

写真は小さいもので200円です。

「神宮暦」について、神宮公式サイトでは、

暦は私たちが日常生活を送る上でなくてはならない存在です。古くより自然から豊かな恵みをいただくためには、日時や季節の移り変わりを正確に知り、農業や漁業の好機を捉えることが必要とされ、暦は大切にされてきました。

神宮の暦は、御師の配った伊勢暦の伝統を受け継ぎ、明治16年より迷信的記述を排除し、科学的情報のみを記述した我が国唯一の「正暦」として全国に頒布されました。暦の作成や販売が自由になった今日も、その心を受け継ぎ、科学的で実用的な暦として奉製され、神宮大麻とともに配られています。神宮暦は農林漁業関係者をはじめ、近年では家庭菜園やガーデニング等にも広く活用されています。

と説明されている通り、

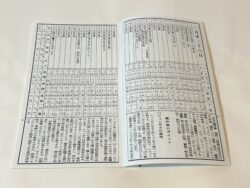

季節の暦である二十四節気、雑節などのほか、365日の日の吉凶を表す「六曜」、干支、月齢、旧暦、月の出月の入と満潮干潮の時刻が掲載されています。

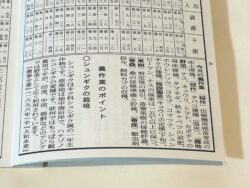

特徴的なことは、毎月「今月の農作業(稲作)」と「農作業のポイント」あるいは「農事の視点」の欄が下の写真のように設けられていることです。

例えば、今月2月の「今月の農作業(稲作)」には、「(稲作)田植機用稚苗育成の床土準備。(畑作)タバコ播種(温床)。(路地野菜)ナス、キュウリ、トマト、カボチャの温床播種。タマネギ、秋キャベツの追肥。・・・・」などと書かれていて、とても面白いです。

2月の「農作業のポイント」では、シュンギクのことが書かれていて、それがどのような植物で、原産地がどこであるか、歴史的にどのような書物にこの植物が登場しているかといった説明から入って、栽培や収穫のための専門的なアドバイスが書かれています。

こんなふうに12ヶ月。

「⽉讀宮」には、右から「月讀荒御魂宮」②、「月讀宮」①、「伊佐奈岐宮」③、「伊佐奈弥宮」④の四別宮が並んで鎮座していて、①から④の順にお参りされるのが一般的とされています。

(つまり、別宮は向かって右から、以下の順番に横一列に並んでいるのですが、お参りは、サイトにも写真の立て札にあるように「月読宮」からです。)

「月讀荒御魂宮」御祭神・月讀尊荒御魂(つきよみのみことあらみたま)

「月讀宮」御祭神・月讀尊(つきよみのみこと)

「伊佐奈岐宮」御祭神・伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

「伊佐奈弥宮」御祭神・伊弉冉尊(いざなみのみこと)

写真では、神明造りの屋根の部分ほんの少しだけしか写していませんが、四別宮が並んでいます。

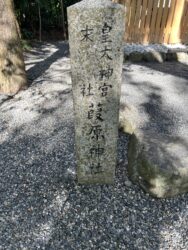

また、月読宮の域内、裏参道の入口近くにひっそりと鎮座する内宮の末社「葭原神社」(あしはらじんじゃ)があります。ここでは、田や畑を守護する五穀豊穣の神さま、佐佐津比古命(ささつひこのみこと)、宇加乃御玉御祖命(うかのみたまのみおやのみこと)、伊加利比賣命(いかりひめのみこと)が祀られています。その昔、この辺りが五十鈴川の葭(葦)原であったことが、社名からうかがえます。

(神宮会館公式サイト「お伊勢さん125社参り」https://www.jingukaikan.jp/125mairi/10.html より。)

裏参道を入るとすぐ右手に葭原神社への階段があります

「皇大神宮末社 葭原神社」の碑

こんな「月讀宮」でした。

ちなみに、月讀尊は、日本書紀に登場する「天津神」(あまつかみ)です。

イザナギノミコトが、亡くなったイザナミノミコトに黄泉の国に会いに行って、そこから逃げ帰って禊をした時、左目をすすいだら天照大神が、右目をすすいだら月讀尊が生まれ、そして鼻をすすいだときに生まれたのがスサノオノミコトです。

なので、月讀尊は天照大神の弟神でスサノオノミコトの兄神です。

天照大神、月讀尊、スサノオノミコトを三貴子(さんきし)といいます。

月讀宮は、月讀尊とその荒御魂がお祭りされているだけでなく、同じところに親神のイザナギ・イザナミノミコトの宮も並んでいて、穏やかな静けを感じながら参拝しました。

情報源

『神宮』令和6年6月、神宮司廳 発行

伊勢神宮公式サイト

伊勢神宮崇敬会神宮会館公式サイトの「お伊勢さん125社参り」https://www.jingukaikan.jp/125mairi/10.html