甲骨文字「天」

象形文字。大は人の正面形。その上に頭部を示す円を加えた形で、人のてん頂を示す。

天は人の頭頂、地の初文は墜(ち)にして、神梯によって神の降り立つところをいう。『字統』より一部抜粋

天照大御神の天、高天原の天とイメージは少々違いますが。

今日(2月20日)は、今年初めての「庚申」(かのえさる)の日でした。

「庚申」の日の猿田彦神社はいつもよりも賑わい、「庚申」の日の御祈祷などがあります。

猿田彦大神が出現され、常世の神々が最初に降り立つといわれている二見浦、二見興玉神社の「霊石」(興玉神石)のこと、鳥居に見立てられた「夫婦岩」(天の岩門)のことを思い出しました。

伊勢では、猿田彦大神は、興玉の神さまとして愛されています。

ちょうど今日は、「天照⼤御神」(あまてらすおおみかみ)がお祀りされている伊勢神宮内宮の正宮、「皇⼤神宮」(こうたいじんぐう)のことを書くことにしていたので、良いタイミングでお伊勢参りの始まりの禊の浜、二見浦に戻ってこれました。

二見浦は、伊勢神宮内宮を流れ出る五十鈴川の河口にあたり、倭姫命(やまとひめのみこと)があまりにも美しい景色を名残惜しいと、二度も返り見られたためにその名がついたとも言われています。

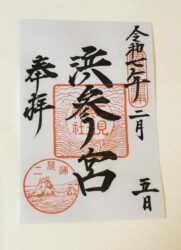

伊勢には「浜参宮」(はまさんぐう)という習慣があります。20年に一度の神様のお引越し、式年遷宮に向けて社殿の造営用の御木を曳く伝統行事「御木曳」(おきひき)に奉仕する人々が二見浦に詣で、身を清める慣わしです。

そう言えば、二見興玉神社の御朱印には、「浜参宮」と書かれていたのを思い出しました。

(神様のお引越し・式年遷宮については、別の機会に。)

「是の神風の伊勢国は 常世の浪の重浪(しきなみ)寄する国なり。傍国(かたくに)の可怜(うま)し国なり。是の国に居らむと欲ふ」『日本書紀』第6巻

(伊勢は海のかなたの理想郷から波が寄せ来る美しいところだ。ゆえに、この国に居たい。)

これは、倭姫命が天照大御神をお祀りするにふさわしい地を求めて旅をして、二見浦の「夫婦岩」(天の岩門)のあたりに来られた時、天照大御神がこの地に居たいとおおせになったと伝えられる場面です。

こうして、皇大神宮は、およそ2000年前から五十鈴川のほとりに鎮座し、皇室の御祖神であり国⺠の総⽒神とされる「天照⼤御神」をお祀りしています。

神話では、天照大御神は、伊邪那岐命が黄泉の国から逃げ帰って禊をした時、左目を洗って生まれた神さまです。

次に右目を洗ったときに生まれたのが月読命(つきよみのみこと)。次に鼻を洗ったときに生まれたのがスサノオノミコトです。この3柱の神様を三貴子といいます。伊邪那岐命は神々を生んだことをとても喜んで、首飾りを天照大御神に授け、「高天原を治めなさい」とお命じになったことから、天照大御神は高天原を治める神さまとなられました。

わが国最初の歴史書とされる『日本書紀』では、天照大御神はお生まれになった時、「光華明彩、六合の内に照り徹らせり」と称えられ、この上なく輝かしい存在として、また神々の世界を治める日の神としても伝えられています。

天照大御神は「天岩戸神話」と「天孫降臨」の神話でもよく知られています。

「天岩戸神話」は、高天原にある水田の畔と溝を壊したり、春の種まきや秋の収穫を妨げたり、また大御神の神聖な御殿を汚したりして、いろいろやらかす弟神のスサノオノミコトに手を焼いた天照大御神が天岩戸にこもってしまうお話です。アメノウズメのみことが岩戸の前でパワフルに神楽を舞ったことが、天岩戸が開かれるきっかけになったことは既に書きました。

「天孫降臨」の神話では、天照大御神は御孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を降して、この葦原中国を治めさせようとされました。その際に瓊瓊杵尊は大御神から八咫鏡(やたのかがみ)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)・八坂瓊勾玉(やさかにのまがたま)を賜りました。これは三種の神器と称され、皇位のしるしとして代々伝えられることになります。宝鏡は八咫鏡(やたのかがみ)は、天皇が天照大御神をお祀りするご神体となっています。

こうして、瓊瓊杵尊は猿田彦神を先導として八百万神を従え、高天原から天の八重棚雲を押し分けて九州日向の高千穂の峰に天降られたといいます。また、瓊瓊杵尊は、大御神から天上の清らかな稲を地上で作るようにとも託されてました。日本は昔から「豊葦原瑞穂国」(とよあしはらのみずほのくに)といわれますが、これは豊かな収穫の続く、みずみずしい稲のできるすばらしい国という意味です。

さて、八咫鏡は代々宮中で天皇ご自身がお祀りされていましたが、崇神天皇の御代になるとお側でお祀りすることに畏れを抱かれ、皇居を出て大和の笠縫邑に神籬を立ててお祀りすることになりました。

そこでは、天皇に代わり、豊鍬入姫命が大御神をお祀りしていましたが、垂仁天皇の御代に倭姫命(やまとひめのみこと)が新たに大御神をお祀りするにふさわしい地を求められることになりました。

倭姫命は大和の国を始め伊賀、近江、美濃の諸国を巡られた後、伊勢の国の度会の地、宇治の五十鈴の川上に到られ、先ほど紹介した「是の神風の伊勢国は 常世の浪の重浪(しきなみ)寄する国なり。傍国(かたくに)の可怜(うま)し国なり。是の国に居らむと欲ふ」『日本書紀』第6巻 という天照大御神のご意向を受けた倭姫命が、今からおよそ2000年前、今の場所に大御神をお祀りされました。

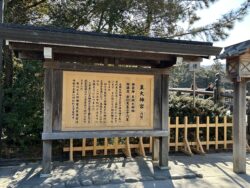

宇治橋

五十鈴川

五十鈴川の辺で手を洗います

御厩 本勇号サマ✨

神楽殿

正宮

撮影は、この階段の下まで。

今日は、二見浦の天の岩門、夫婦岩のこと思い出したら、お雛さまのことも思い出し、帰りに菱餅のお菓子買ってきてお雛さま飾りました。

と言っても爪の大きさくらいの豆雛で、20代の頃から飾り続けてご利益!?があったわけでもないのに、なぜか飾るだけで嬉しい豆雛人形です。

3月3日の上巳の節句を祝うお雛さまは、通常、立春以降、お節句の1週間前くらいまでの間に飾ります。

しばしば、二十四節気の「雨水」(うすい)あたりに飾ると良縁に恵まれるとも言われます。

今年の「雨水」は2月18日でした。

「雨水」は「立春が過ぎ本格的な春を迎える予備期間ともいえる頃で、降る雪は雨に変わり、積もった雪や張った氷は解け、水になっていきます」。(雨水の説明はウェザーニュース社の公式サイトより)

ちなみに2月17日は「祈年祭」の日。良い1年であることを祈る日で、伊勢神宮でも祈年祭の神事が行われています。

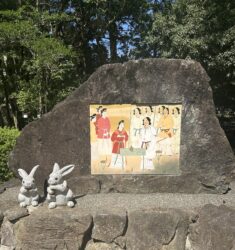

下の写真は、出雲大社の境内にある

大国主大神とスセリヒメ神「縁結びの碑」

スセリヒメ神はスサノオの娘です。

情報源

『お伊勢さんと遷宮 第62回式年遷宮記念出版』(有)伊勢文化舎,乾淳子・新井千尋・中川朋樹著, 平成25年発行

『永遠のせいち伊勢神宮 2013年、式年遷宮へ』千種清美著,2010発行

神社本庁の公式サイトの「天照大御神の誕生」

https://www.jinjahoncho.or.jp/shinto/shinwa/story8/

伊勢神宮公式サイト

https://www.isejingu.or.jp/